2021/4/21 update

「屋外飼育のメダカには、赤玉土がいいらしい」

屋外飼育のメダカユーザーが、飼育している水がきれいになるという理由で園芸用の赤玉土をよく利用しているという情報があります。

赤玉土を調べると、多孔質な構造に加えて、水中の硝酸を吸着する性能があり、水をきれいにする効果が高いことが分かりました。

※画像は本日の主人公「メダカ水景 ろ過する赤玉土」を入れています

しかし、園芸用の赤玉土を水中で使用すると水に溶けるように崩れて、すぐに泥状になってしまいます。

水中での使用を想定していない作りになっているためだと思われます。

そこで、水中で使用できる専用の赤玉土の開発を行いました。

この、ジェックスラボラトリーで!

ジェックスラボラトリーについてはこちらから!(別ページに移動します)

水の中で使うからこその、こだわりポイント

こだわりポイント1:崩れにくい赤玉土

水中使用でも崩れにくいように硬質の赤玉土を採用しました。一般的な赤玉土は原土を粉砕して作られていますが、硬質赤玉土は造粒して作られています。造粒する際の水分量をコントロールすることで、硬い粒の赤玉土を作ることができます。また、造粒することで粒度を均一に揃えることができます。

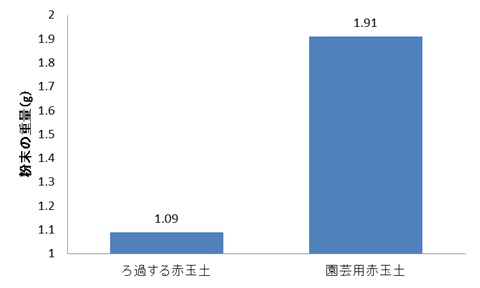

「崩れやすさ」を調べてみた

水中での崩れやすさを調べるため「ろ過する赤玉土」と「園芸用赤玉土」で振動試験にかけました。

写真1.採取した赤玉土粉末(左:「ろ過する赤玉土」、右「園芸用赤玉土」)

グラフ1.発生した微粉末量の比較(左:「ろ過する赤玉土」、右:「園芸用赤玉土」)

どれだけ「崩れてしまったのか」を知る為に重量をはかってみたところ、粉末の量から「ろ過する赤玉土」は「園芸用の赤玉土」と比べて、約4割の強度アップが見られます。

こだわりポイント2: バチルス菌配合

バクテリアの働きによって、メダカを飼育している水のろ過が起きます。

メダカの排泄物や食べ残しのエサ、枯れた水草などの分解を行うバチルス菌を配合しました。

バチルス菌は常在菌なので、園芸用の赤玉土にも含まれています。しかしろ過する赤玉土はバチルス菌を添加することによって、約10倍の菌数があるので、高いろ過能力が期待できます。

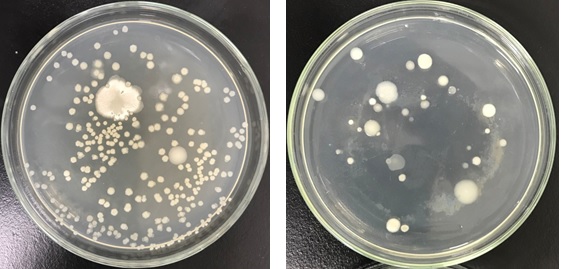

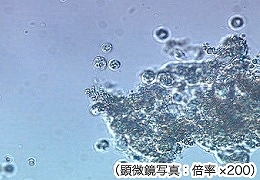

バチルス菌の菌数を実際に調べてみた

バチルス菌の菌数の比較のため下記の方法で検証を行いました。

写真2.菌数の比較写真(左:「ろ過する赤玉土」、右:「園芸用赤玉土」)

白いのがバチルス菌です。

ろ過する赤玉土には、ちゃんとバチルス菌が入っています!(もちろん赤玉土よりもかなり多く!)

そして誕生したのが、この「ろ過する赤玉土」です!!

1袋で一般的なメダカ鉢1つにちょうどいいサイズ、という親切設計(笑)。

小粒サイズもラインナップ

発売初年度大好評の赤玉土。

水草を植えたりしやすい「小粒タイプが欲しい!」というご要望にお応えして、

2021年春、小粒タイプを発売いたしました。

水草はもちろん、お部屋の水槽で赤玉土を敷いてみたい方も、これまでの赤玉土と違って小ぶりなのでオススメです。

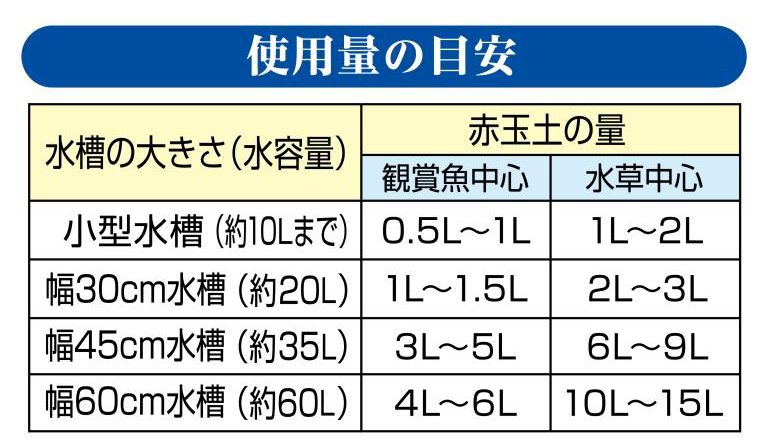

使用量目安

ちなみに使用量の目安はこちらになります。

一般的な飼育鉢やジェックスの「メダカのための飼育鉢」には1袋でちょうど良いのですが、

「メダカのための飼育箱」にはちょっと余るかな?というくらいの量でした。

あなたにおすすめの記事

-

「音」が静かなエアーポンプを求めて…サイレントフォース開発秘話

「音」が静かなエアーポンプを求めて…サイレントフォース開発秘話 -

実はメダカ水槽のフン汚れが気になる人は多かった!善玉菌を強化配合した「メダカ元気 プロバイオフードクリア」の誕生です!

実はメダカ水槽のフン汚れが気になる人は多かった!善玉菌を強化配合した「メダカ元気 プロバイオフードクリア」の誕生です! -

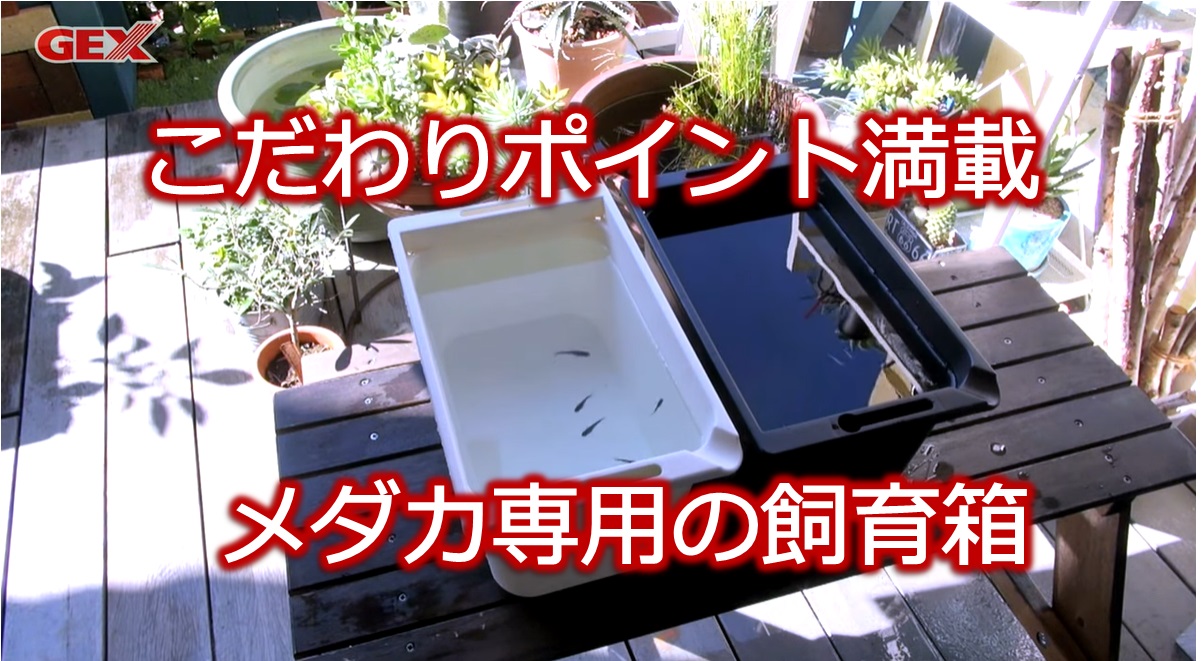

メダカのための「こだわりポイント」満載!待望のメダカ用飼育箱が発売です!

メダカのための「こだわりポイント」満載!待望のメダカ用飼育箱が発売です! -

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】ろ材・フィルター構造へのこだわり

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】ろ材・フィルター構造へのこだわり -

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】こだわりのモーター設計

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】こだわりのモーター設計 -

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】お客様の声からすべてが生まれます

【アクアリウムフィルターNo.1の理由】お客様の声からすべてが生まれます -

3つ横に並べると何かが起こる”メダカ用の水槽”が発売です。

3つ横に並べると何かが起こる”メダカ用の水槽”が発売です。 -

水槽の「水換えって面倒…」を解決!新型フィルター”ラクフィル”

水槽の「水換えって面倒…」を解決!新型フィルター”ラクフィル” -

小型のガラス水槽に是非オススメしたい、小型LED「ピテラ」が出来ました。

小型のガラス水槽に是非オススメしたい、小型LED「ピテラ」が出来ました。 -

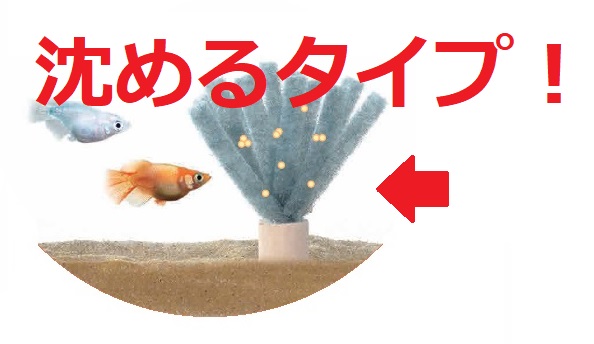

沈めて使える「メダカ元気 卵のお守り産卵床」

沈めて使える「メダカ元気 卵のお守り産卵床」 -

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】 -

ろ過に関する研究ーバクテリアについて【GEX Lab.より】

ろ過に関する研究ーバクテリアについて【GEX Lab.より】

新着記事

-

金魚川柳 第13回 募集終了!

金魚川柳 第13回 募集終了! -

MeGreen ワークショップ in 江坂ひとときテラス 里山ガーデンマルシェ

MeGreen ワークショップ in 江坂ひとときテラス 里山ガーデンマルシェ -

GEX aquarista Glassterior TS 水槽買い替えキャンペーン

GEX aquarista Glassterior TS 水槽買い替えキャンペーン -

4月19日(土)に東京都立産業貿易センターにて開催の「AQUAism」に出展します

4月19日(土)に東京都立産業貿易センターにて開催の「AQUAism」に出展します -

【岐阜大学共同研究】わんちゃん、ねこちゃんが水をたくさん飲む良いこととは⁉飲水量と尿への影響に関する研究【GEX Lab.より】

【岐阜大学共同研究】わんちゃん、ねこちゃんが水をたくさん飲む良いこととは⁉飲水量と尿への影響に関する研究【GEX Lab.より】 -

『HOURSで癒しの暮らしをはじめよう』キャンペーン

『HOURSで癒しの暮らしをはじめよう』キャンペーン -

4月5日(土)~6日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。

4月5日(土)~6日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。 -

GEXクリスマスキャンペーン2024

GEXクリスマスキャンペーン2024 -

12月の壁紙ダウンロードを掲載しました!

12月の壁紙ダウンロードを掲載しました! -

12/4(水):関西テレビ「よ~いドン!」にてMeGreenを紹介いただきます

12/4(水):関西テレビ「よ~いドン!」にてMeGreenを紹介いただきます -

【協力者求む!】金魚すくいスポットを一緒に集めよう!みんなでつくる「日本全国 金魚すくいマップ」

【協力者求む!】金魚すくいスポットを一緒に集めよう!みんなでつくる「日本全国 金魚すくいマップ」 -

堺市教育委員会とのタイアップで、西陶器小学校にて職業講話の講師を務めました!

堺市教育委員会とのタイアップで、西陶器小学校にて職業講話の講師を務めました!

人気記事

- 1週間

- 1カ月

-

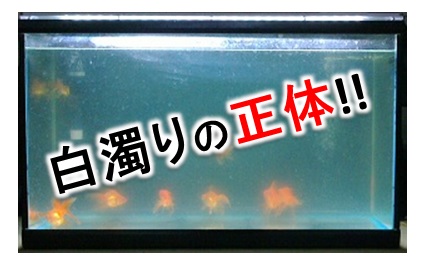

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法 -

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について -

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで!

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで! -

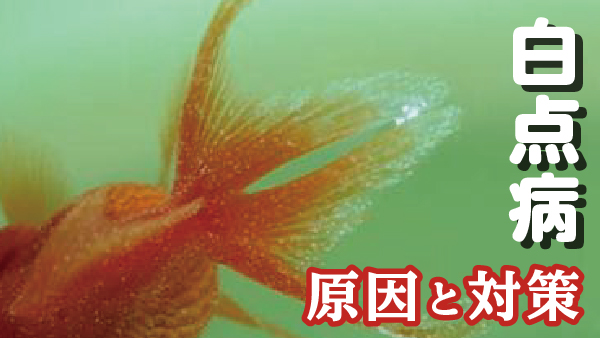

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します -

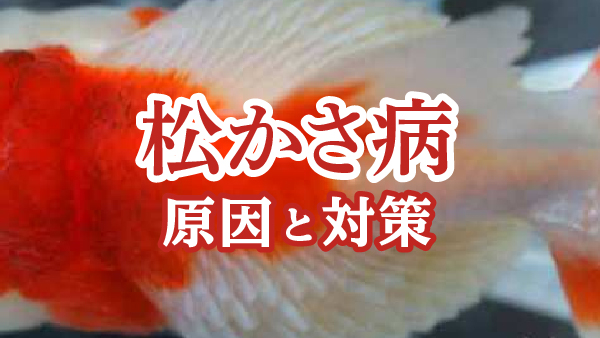

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について -

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ!

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ! -

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】 -

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介 -

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~ -

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫?

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫? -

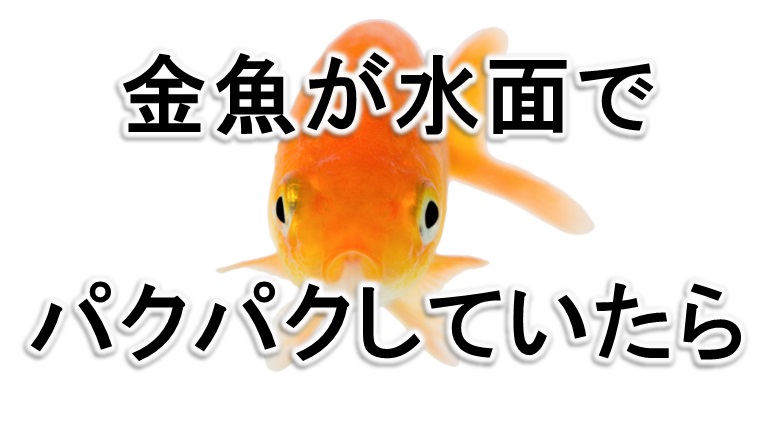

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう!

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう! -

水槽が白く濁って困っています・・・。【2023年最新/カスタマーサポートチームより】

水槽が白く濁って困っています・・・。【2023年最新/カスタマーサポートチームより】

-

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法 -

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について -

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで!

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで! -

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します -

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ!

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ! -

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について -

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】 -

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介 -

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~ -

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう!

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう! -

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫?

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫? -

水槽用エアーポンプの使用についてもっと知ろう!!

水槽用エアーポンプの使用についてもっと知ろう!!