研究の背景

優雅に泳ぐ魚や美しく育った水草でレイアウトされた水景はアクアリウムの醍醐味です。しかし、きれいな水景を台無しにする生き物がいます。それは藻類です。このブログを読んでいる方は、間違いなくアクアリウムで発生する藻類に困った経験があるのではないでしょうか。飼育容器の壁面、レイアウトした流木や岩、あるいは水草の表面など藻類が付着すると景観を損ね、除去する掃除も大変な手間がかかってしまいます。

一方で、アクアリウムの飼育環境は非常に多様です。飼育容器ごとに発生する藻類の傾向も異なります。加えて、アクアリウムに発生する藻類の研究事例はなく、どのような環境因子によって優占する藻類が選択されているのか明らかになっていません。

飼育用品メーカーとして、藻類を防除する有効な手段の検討を目的に、アクアリウムに発生する付着藻類の研究を行いました。まずは近年人気の高まっているメダカの飼育容器を対象に調査を実施しました。なお、本研究は株式会社Seedbankと共同研究を行い、成果は2019年9月に日本水産学会秋季大会にて発表を行いました。

藻類とは

アクアリウムでは一般的にコケと呼ばれていますが、本来のコケは植物に分類されており、アクアリウムで問題になるのは藻類という生き物になります。藻類とは、植物以外で光合成によって酸素を出す生物です。単細胞生物、多細胞生物、真正細菌など、とても多様な生き物のグループになります。代表的なものだと、飼育容器の壁面などに茶色く広がっていく珪藻(茶ゴケと呼ばれている)、糸状や斑点状に付着し、場合によっては飼育水が緑色になるほど増える浮遊性のものがある緑藻(緑ゴケやアオコと呼ばれている)、飼育容器底面で海苔状に広がっていく藍藻などがあります。

|

|

| 珪藻 | 緑藻 |

試験方法

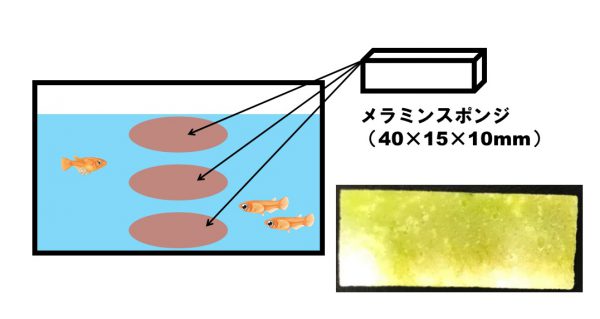

本調査は2019年1-9月にかけて、近畿圏を中心に50本の屋内でメダカを飼育している容器からサンプリングを行いました。40×15×10mm程度のメラミンスポンジを用い、容器の内側12か所(容器壁面前後左右4か所において、それぞれ水面付近・水深中央付近・底部付近の3か所)からサンプルを採取しました。併せて水温、光環境、水質(アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン、シリカ、pH、全硬度、塩分濃度)の測定、飼育容器の設置時期や水替えの頻度など飼育状況の聞き取りも行いました。持ち帰ったサンプルは24時間以内に光学顕微鏡を用いて観察を行い、同定を行いました。

結果

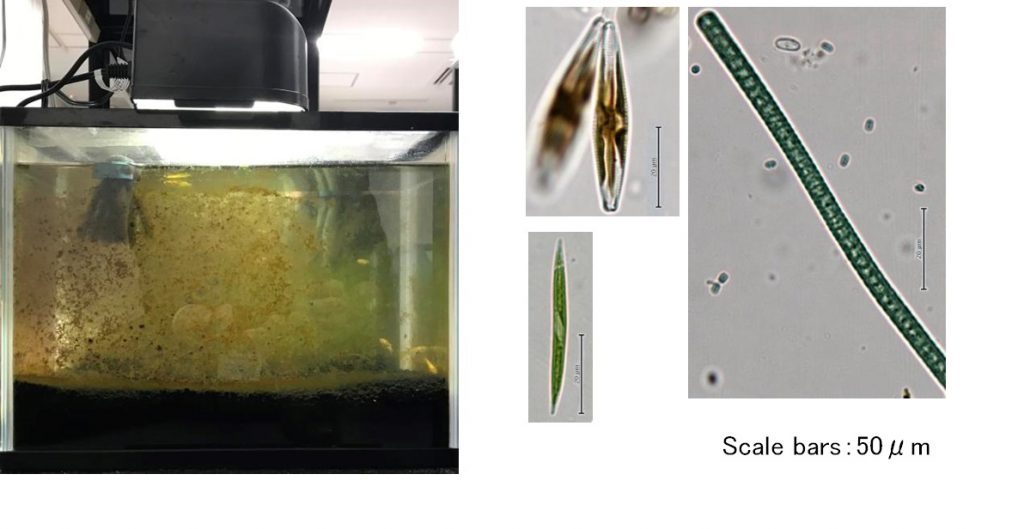

サンプリング事例をいくつか紹介します。

〇サンプルNo.1

|

設置期間:約6か月 水替え頻度:なし ガラス面の掃除頻度:なし ※足し水を適宜実施 メダカの追加頻度:少ない |

|

〇サンプルNo.8

|

設置期間:約8か月 水替え頻度:なし ガラス面の掃除頻度:なし ※足し水を適宜実施 メダカの追加頻度:4か月前まで頻繁 |

|

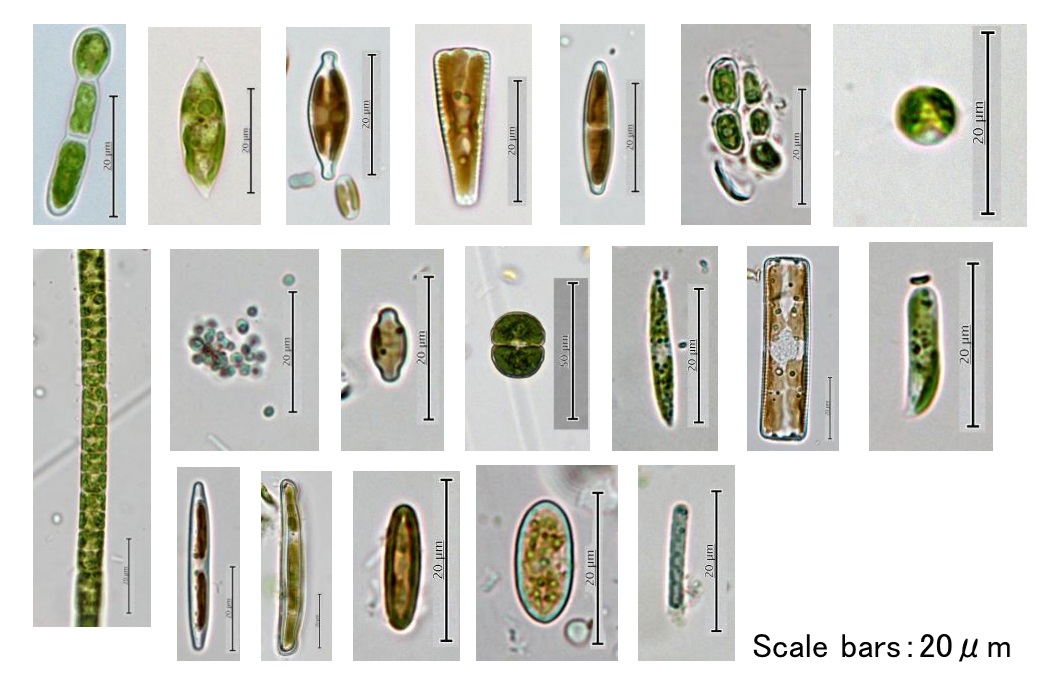

50本の屋内メダカ飼育容器に出現する藻類を調べた結果、最低でも32タイプを確認しました。

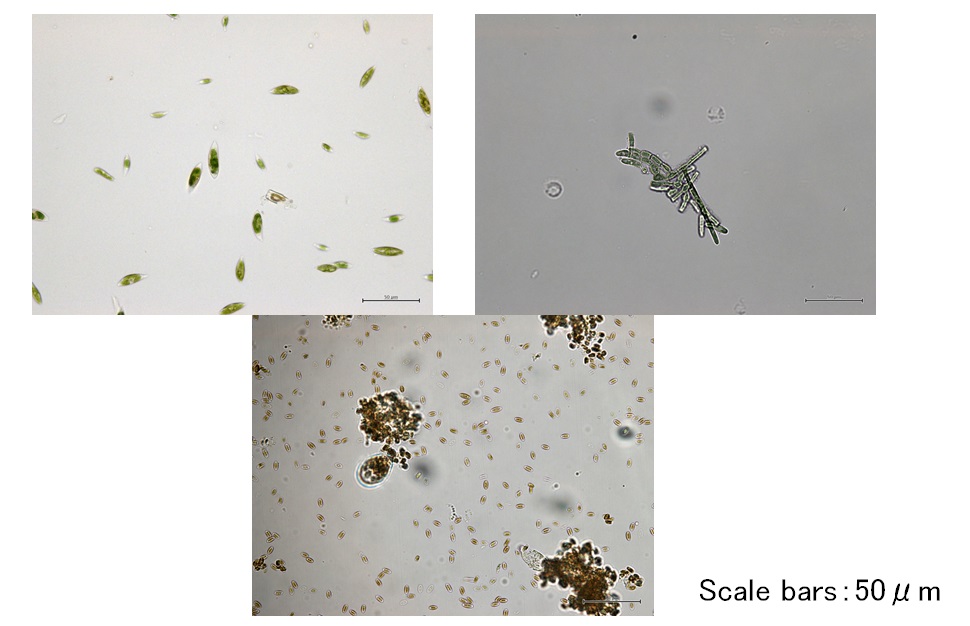

写真:観察された藻類の顕微鏡写真

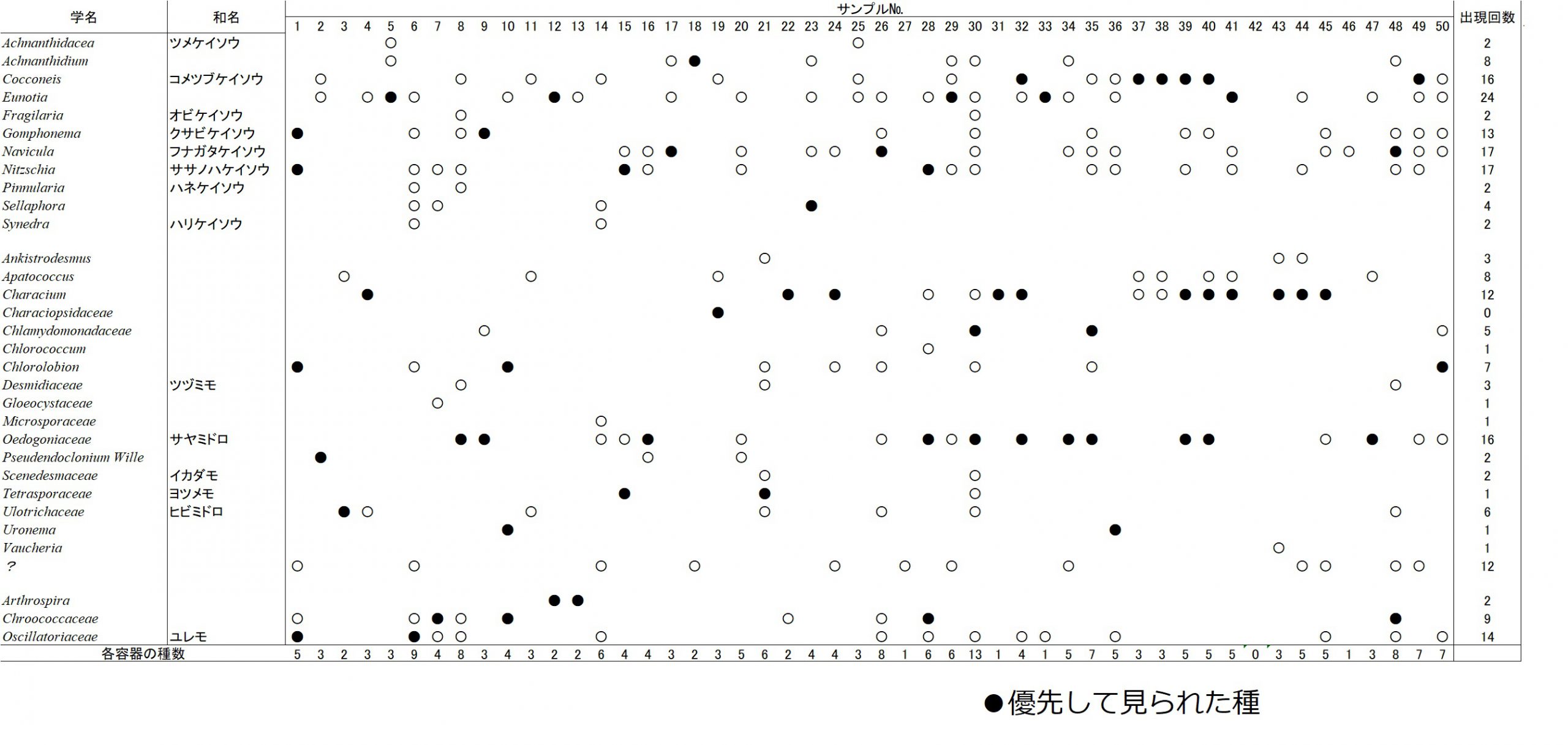

表:観察された藻類と出現率

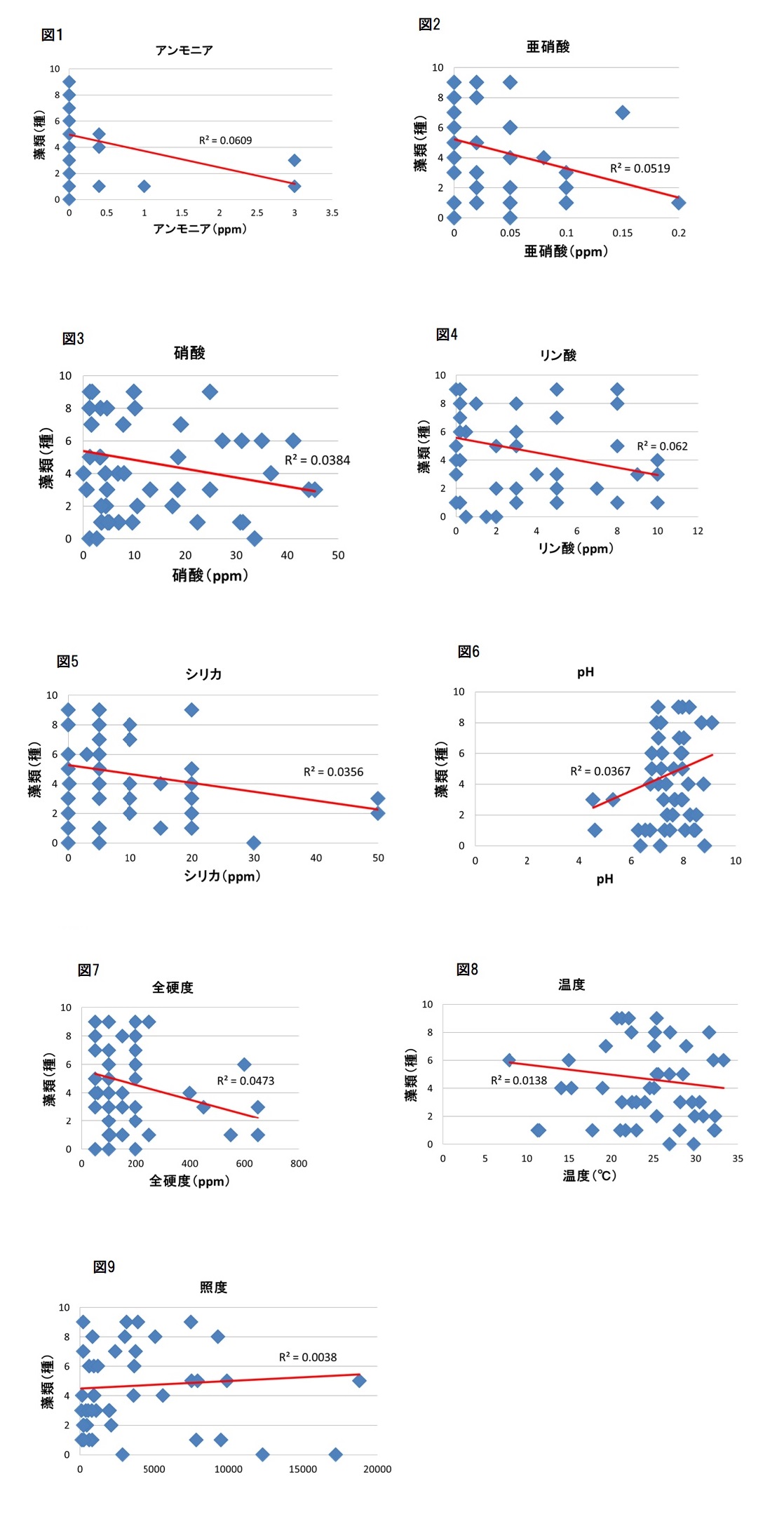

光や温度などの環境因子と藻類のタイプ数の関係を調べてみましたが、いずれも相関関係は見られませんでした。9タイプ以上の藻類が確認された容器を見ると、頻繁に別の容器からメダカが入ってくる、もしくは屋外で汲み置きした水を使っているなど、藻類が持ち込まれる可能性が高い環境にあることが分かりました。一方でpHのグラフを見てみると、pH6.0以下の酸性傾向にある環境でも出現している藻類がありました。この容器の飼育環境を見ると、水替えが行われていないもしくは水替えの量が少ない、ヒーターを使っていて冬期に低温にならない、水槽設置時期が1年以上ということが分かりました。外部からの混入機会が少なく、pHが低く、1年中一定の水温にあることなど、その環境を得意とする藻類が優占する傾向にあると考えられます。

図1~9:環境因子と確認された藻類のタイプ数

写真:pHが低い容器で優占している藻類の顕微鏡写真

まとめ

今回の調査から、メダカ飼育容器に現れる藻類は多様であること、環境に応じて生育できる藻類のタイプが選択されている可能性あること、藻類の混入機会の多さによって、多様になっている可能性が明らかになりました。これまでメダカを始めとしたアクアリウム容器に発生する研究は行われておらず、今回の調査で同環境に出現する藻類の一端を知ることができました。今後は、同一飼育容器で出現する藻類の変遷を追跡調査、遺伝子同定の実施、藻類の種数と細胞数との関係、キンギョや熱帯魚など別の魚種を飼育する環境で同様の調査などを行い、アクアリウムと藻類の関係を明らかにし、効果的な防除商品の開発などに役立てたいと考えています。新たな研究成果が出ましたら改めてご報告いたします。

参考資料

・小林弘 他(2006):小林弘 珪藻図鑑 第1巻,内田老鶴圃

・田中正明(2002):日本淡水産動植物プランクトン図鑑,名古屋大学出版会

・月井雄二(2010):原生生物ビジュアルガイドブック淡水微生物図鑑,誠文堂新光社

・山岸高旺(1999):淡水藻類入門 淡水藻類の形質・種類・観察と研究, 内田老鶴圃

あなたにおすすめの記事

-

幼稚園で生き物教室を開催 2021年5月【GEX Lab.より】

幼稚園で生き物教室を開催 2021年5月【GEX Lab.より】 -

ボトリウムを使った高齢者へのポジティブな効果に関する研究【GEX Lab.より】

ボトリウムを使った高齢者へのポジティブな効果に関する研究【GEX Lab.より】 -

幼稚園におけるお魚飼育の効果に関する研究発表【GEX Lab.より】

幼稚園におけるお魚飼育の効果に関する研究発表【GEX Lab.より】 -

観賞魚が育む子どもの想像力【GEX Lab.より】

観賞魚が育む子どもの想像力【GEX Lab.より】 -

観賞魚飼育による子供たちへの効果【GEX Lab.より】

観賞魚飼育による子供たちへの効果【GEX Lab.より】 -

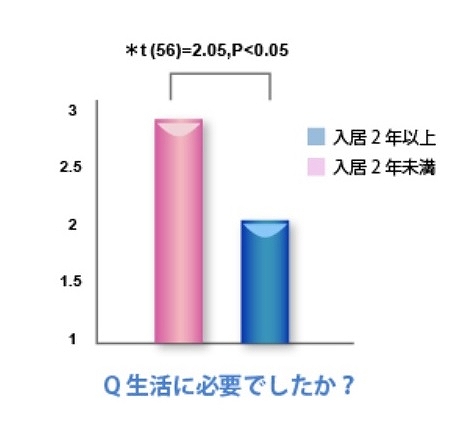

観賞魚が新しい環境におけるストレスの緩和【GEX Lab.より】

観賞魚が新しい環境におけるストレスの緩和【GEX Lab.より】 -

癒しの効果に関する研究ースタイルに合ったお魚の癒し効果【GEX Lab.より】

癒しの効果に関する研究ースタイルに合ったお魚の癒し効果【GEX Lab.より】 -

東京大学と共同で、魚類にとって最適なイオン環境を解明する研究【GEX Lab.より】

東京大学と共同で、魚類にとって最適なイオン環境を解明する研究【GEX Lab.より】 -

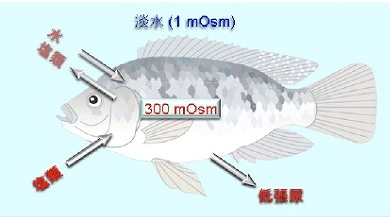

生体に関する研究ー魚類の浸透圧調整【GEX Lab.より】

生体に関する研究ー魚類の浸透圧調整【GEX Lab.より】 -

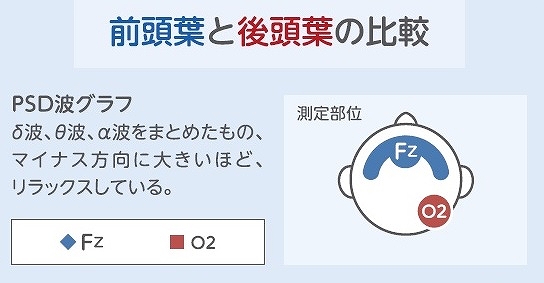

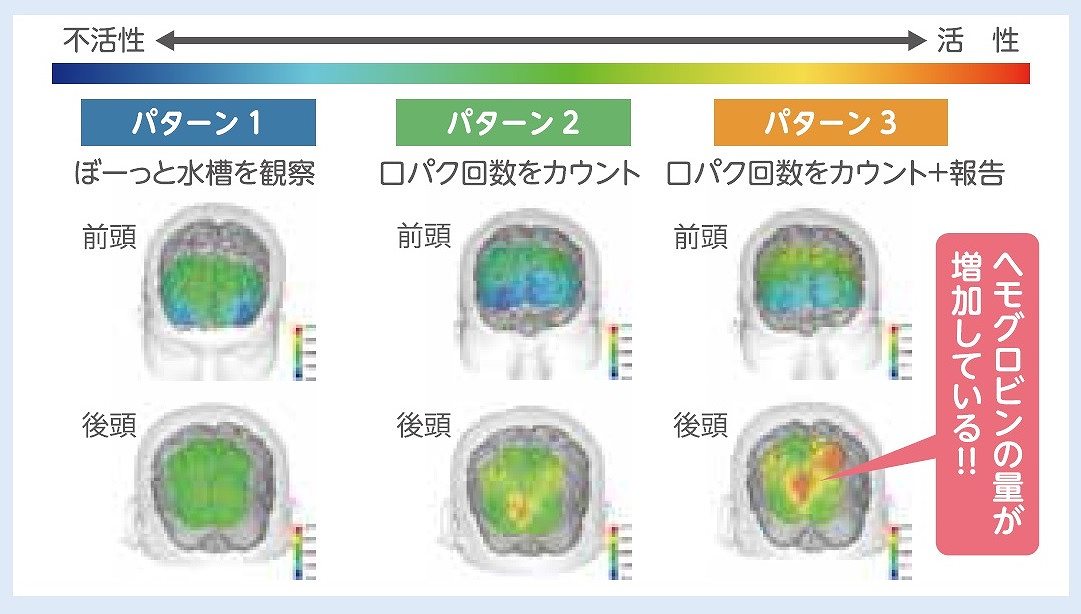

脳から見たアクアリウムの新しい効果(リラックス編)【GEX Lab.より】

脳から見たアクアリウムの新しい効果(リラックス編)【GEX Lab.より】 -

脳から見たアクアリウムの新しい効果【GEX Lab.より】

脳から見たアクアリウムの新しい効果【GEX Lab.より】 -

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】

新着記事

-

金魚川柳 第13回 募集終了!

金魚川柳 第13回 募集終了! -

MeGreen ワークショップ in 江坂ひとときテラス 里山ガーデンマルシェ

MeGreen ワークショップ in 江坂ひとときテラス 里山ガーデンマルシェ -

GEX aquarista Glassterior TS 水槽買い替えキャンペーン

GEX aquarista Glassterior TS 水槽買い替えキャンペーン -

4月19日(土)に東京都立産業貿易センターにて開催の「AQUAism」に出展します

4月19日(土)に東京都立産業貿易センターにて開催の「AQUAism」に出展します -

【岐阜大学共同研究】わんちゃん、ねこちゃんが水をたくさん飲む良いこととは⁉飲水量と尿への影響に関する研究【GEX Lab.より】

【岐阜大学共同研究】わんちゃん、ねこちゃんが水をたくさん飲む良いこととは⁉飲水量と尿への影響に関する研究【GEX Lab.より】 -

『HOURSで癒しの暮らしをはじめよう』キャンペーン

『HOURSで癒しの暮らしをはじめよう』キャンペーン -

4月5日(土)~6日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。

4月5日(土)~6日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。 -

GEXクリスマスキャンペーン2024

GEXクリスマスキャンペーン2024 -

12月の壁紙ダウンロードを掲載しました!

12月の壁紙ダウンロードを掲載しました! -

12/4(水):関西テレビ「よ~いドン!」にてMeGreenを紹介いただきます

12/4(水):関西テレビ「よ~いドン!」にてMeGreenを紹介いただきます -

【協力者求む!】金魚すくいスポットを一緒に集めよう!みんなでつくる「日本全国 金魚すくいマップ」

【協力者求む!】金魚すくいスポットを一緒に集めよう!みんなでつくる「日本全国 金魚すくいマップ」 -

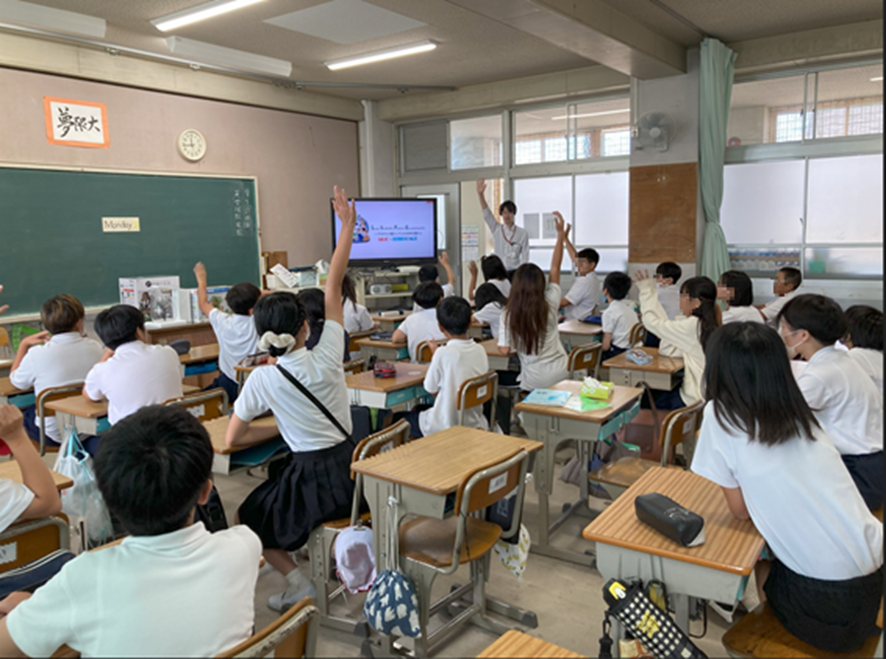

堺市教育委員会とのタイアップで、西陶器小学校にて職業講話の講師を務めました!

堺市教育委員会とのタイアップで、西陶器小学校にて職業講話の講師を務めました!

人気記事

- 1週間

- 1カ月

-

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法 -

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について -

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで!

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで! -

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します -

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について -

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ!

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ! -

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介 -

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】 -

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~ -

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう!

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう! -

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫?

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫? -

水槽が白く濁って困っています・・・。【2023年最新/カスタマーサポートチームより】

水槽が白く濁って困っています・・・。【2023年最新/カスタマーサポートチームより】

-

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法

【2022年最新】水槽が白く濁る…一番多い原因とすぐにできる対処法 -

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について

金魚がひっくり返る!転覆病の治療方法、予防方法について -

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで!

水槽に繁殖したサカマキガイの駆除は、ラクラク3ステップで! -

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します

金魚の体に白い点が!白点病の原因や治療法について解説します -

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ!

メダカが卵を産んだら用意するものはこれだ! -

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について

松かさ病は他の魚にうつる?原因と予防、治療方法について -

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】

メダカが発症する”痩せ細り病”の原因について組織学的に調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】 -

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~

お悩み解決!~フィルターだけでも酸素って供給されているの!?~ -

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介

水槽の白濁りを解決したいあなたに!4つの対策と原因をご紹介 -

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう!

【金魚】金魚の鼻上げについて考えてみよう! -

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫?

旅行で家を空ける…お魚は大丈夫? -

水槽用エアーポンプの使用についてもっと知ろう!!

水槽用エアーポンプの使用についてもっと知ろう!!