これまでの実験では、観賞魚を眺めることで、子供たちどういった変化が起きるのかを調べてきましたが、今回、実際に子供たちに魚のお世話をしてもらうことで、どういった変化があるのかを実験しました。

実験方法

1.岐阜県関市にあるK幼稚園に通う3〜5歳の園児たちから31名の被験者を募り、各被験者の自宅に、金魚元気水槽+クリアライトフリー+琉金Sを2尾の組み合わせ水槽をセットしました。

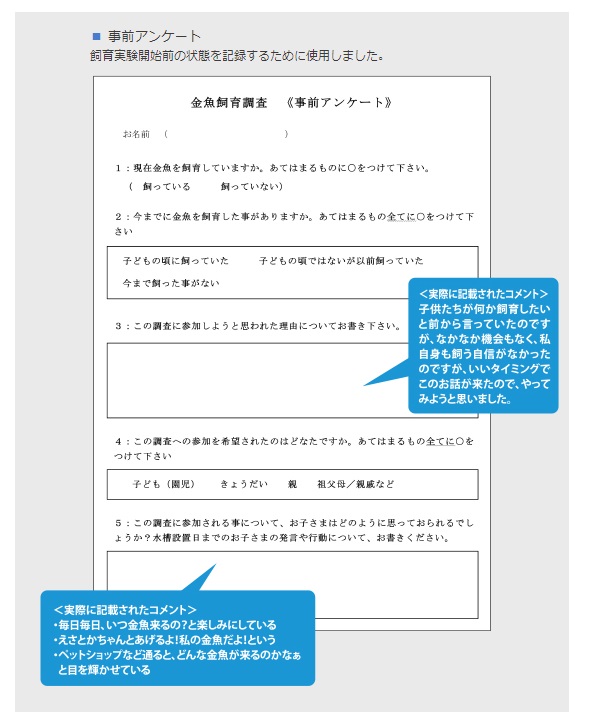

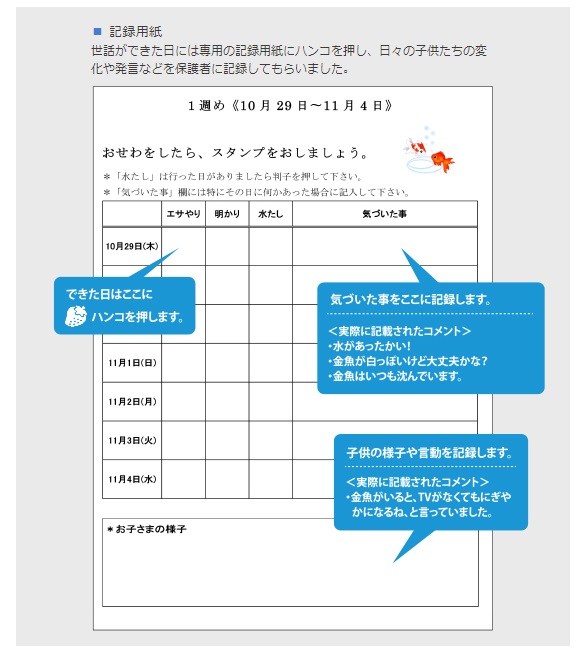

3.下記の3種類の調査用紙を使って、子供たちの様子を記録しました。実験期間は1〜1.5ヶ月間で実施(2015年3月、11月に実施)。

4.実験終了後、記録用紙に書かれている言葉や世話の記録を解析ソフトを使い、解析を行いました。

結果

実験結果から子どもたちが観賞魚の世話をすることで、下記の事例が見られました。

1.観賞魚飼育を通じた子どもたちへの習慣づけ

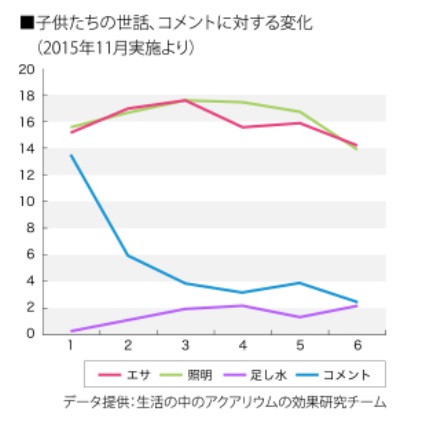

時間が経過するにつれて、魚に対するコメントが大きく減少しています。

子供たちが魚のいる生活に慣れたことが理由として考えられます。

しかし、エサやり、照明のON/OFFについては時間が経過しても高いレベルを維持しており、エサをあげなければ魚がお腹を空かせる、寝るときに灯りがついているとまぶしいなど、子供たちが魚のことを考えて行動している可能性が考えられます。

自分がやってあげなければ…という考えから、子供たち自身に魚の世話をさせることは、責任感や習慣づけにつながる可能性があります。

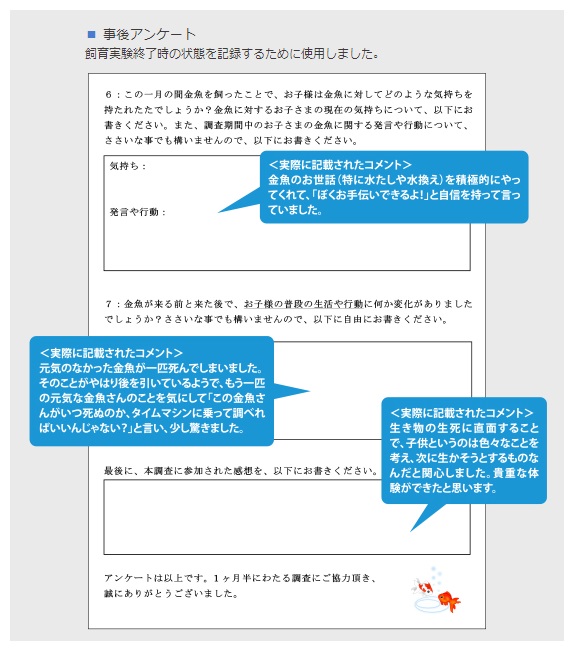

2.命に対する教育の機能

実験期間中に被験者にお渡ししていた魚が死亡する事例が何軒かで発生しました。

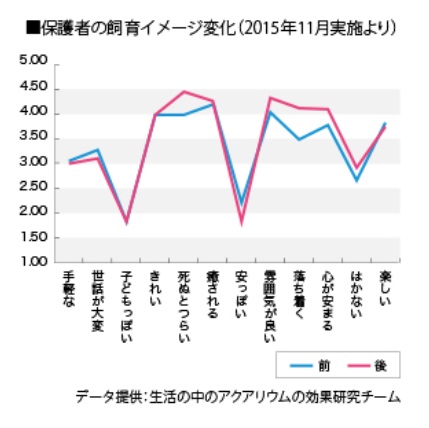

これに対し、実験終了時の聞き取り調査書には、「死ぬとつらい」と回答した人が、終了時の調査で有意に増えており、コメントからは子供たちが金魚の健康を気遣う言動なども見られました。その様子に対して親の方から普段生活している中ではなかなか子供に命について教えることができなかったので 、いい機会になったといった言葉が書かれていました。

※なお実験開始1週間以内に魚が死亡してしまった被験者については、代替えの魚を準備して飼育実験を継続してもらっています。

3.観賞魚飼育によって家族間の絆が強まる

実験終了後の聞き取り調査書からキーワードを抽出してみると、魚の飼育は分からないことがたくさんありましたが、そのことが家族の間で話題になり、コミュニケーションが増えたという旨の記述が見られました。

観賞魚飼育で起きるいろいろな出来事がコミュニケーションツールとして機能していることが伺えます。

あなたにおすすめの記事

-

幼稚園で生き物教室を開催 2021年5月【GEX Lab.より】

幼稚園で生き物教室を開催 2021年5月【GEX Lab.より】 -

ボトリウムを使った高齢者へのポジティブな効果に関する研究【GEX Lab.より】

ボトリウムを使った高齢者へのポジティブな効果に関する研究【GEX Lab.より】 -

幼稚園におけるお魚飼育の効果に関する研究発表【GEX Lab.より】

幼稚園におけるお魚飼育の効果に関する研究発表【GEX Lab.より】 -

観賞魚が育む子どもの想像力【GEX Lab.より】

観賞魚が育む子どもの想像力【GEX Lab.より】 -

観賞魚が新しい環境におけるストレスの緩和【GEX Lab.より】

観賞魚が新しい環境におけるストレスの緩和【GEX Lab.より】 -

癒しの効果に関する研究ースタイルに合ったお魚の癒し効果【GEX Lab.より】

癒しの効果に関する研究ースタイルに合ったお魚の癒し効果【GEX Lab.より】 -

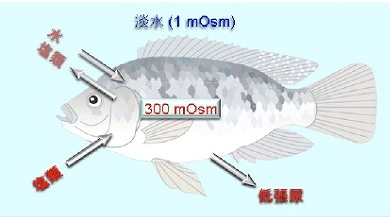

東京大学と共同で、魚類にとって最適なイオン環境を解明する研究【GEX Lab.より】

東京大学と共同で、魚類にとって最適なイオン環境を解明する研究【GEX Lab.より】 -

生体に関する研究ー魚類の浸透圧調整【GEX Lab.より】

生体に関する研究ー魚類の浸透圧調整【GEX Lab.より】 -

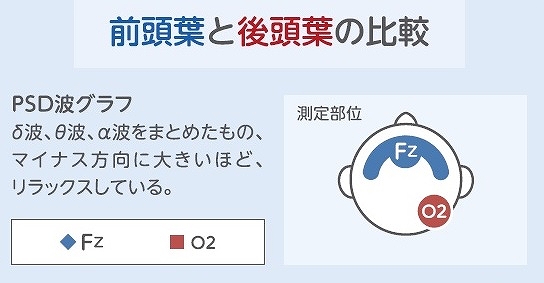

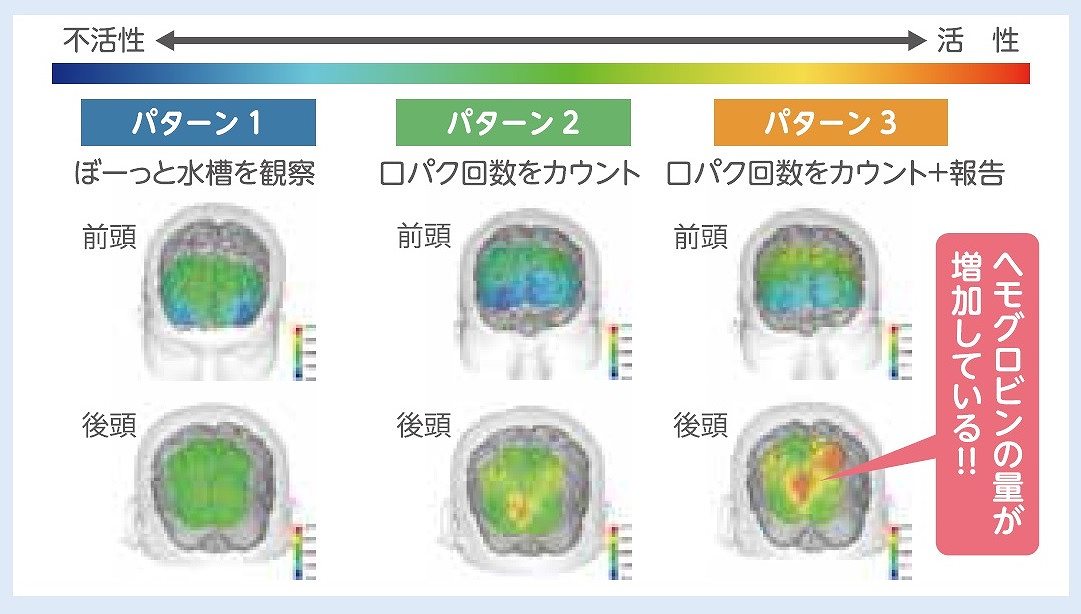

脳から見たアクアリウムの新しい効果(リラックス編)【GEX Lab.より】

脳から見たアクアリウムの新しい効果(リラックス編)【GEX Lab.より】 -

アクアリウムに発生する付着藻類の研究1【GEX Lab.より】

アクアリウムに発生する付着藻類の研究1【GEX Lab.より】 -

脳から見たアクアリウムの新しい効果【GEX Lab.より】

脳から見たアクアリウムの新しい効果【GEX Lab.より】 -

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】

水質に関する研究ー防藻効果と遷移元素【GEX Lab.より】

新着記事

-

【カスタマーサポートチームより】水槽からの水漏れと勘違い!伝い漏れってなんだろう?

【カスタマーサポートチームより】水槽からの水漏れと勘違い!伝い漏れってなんだろう? -

キンギョ飼育水槽に出現する藻類の種類・変遷を調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】

キンギョ飼育水槽に出現する藻類の種類・変遷を調べた内容を学会で発表【GEX Lab.より】 -

堺市 SDGs Spring fest. に参加しました。

堺市 SDGs Spring fest. に参加しました。 -

4月28日(日)~29日(月・祝)に京セラドーム大阪にて開催されます、 「みんな大好き!ペット王国2024」に出展します。

4月28日(日)~29日(月・祝)に京セラドーム大阪にて開催されます、 「みんな大好き!ペット王国2024」に出展します。 -

4月6日(土)~7日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。

4月6日(土)~7日(日) にビッグパレットふくしま(福島県)にて開催されます、 「ペットカーニバル」に出展します。 -

4月4日(木)~7日(日)に東京ビッグサイトにて開催されます、 「インターペット2024」に出展します。

4月4日(木)~7日(日)に東京ビッグサイトにて開催されます、 「インターペット2024」に出展します。 -

アクアリウムのリラックス効果の研究報告、アクアリウムによるストレス緩和、集中力の回復が明らかになりました。

アクアリウムのリラックス効果の研究報告、アクアリウムによるストレス緩和、集中力の回復が明らかになりました。 -

堺市教育委員会とのタイアップで、賢明学院中学校にて職業講話の講師を務めました

堺市教育委員会とのタイアップで、賢明学院中学校にて職業講話の講師を務めました -

大阪教育大学附属平野小学校 未来そうぞう科でゲストティーチャーを務めました

大阪教育大学附属平野小学校 未来そうぞう科でゲストティーチャーを務めました -

3月の壁紙ダウンロードを掲載しました!

3月の壁紙ダウンロードを掲載しました! -

メダカ飼育応援キャンペーン

メダカ飼育応援キャンペーン -

金魚飼育応援キャンペーン

金魚飼育応援キャンペーン