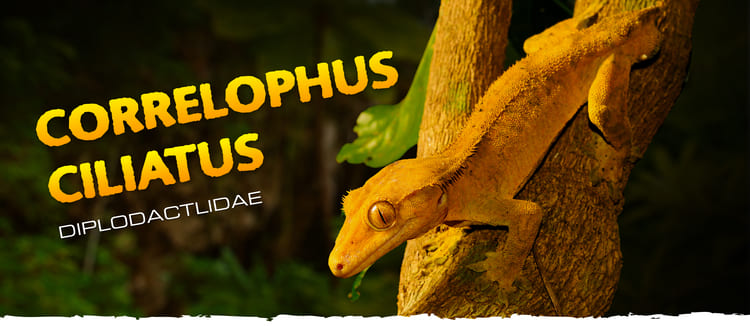

CORRELOPHUS CILIATUSクレステッドゲッコー

クレステッドゲッコー(Crested Geckos)は、南太平洋に浮かぶニューカレドニア諸島原産のヤモリです。別名「アイラッシュゲッコー」とも呼ばれるように、目の上から頭部の側面にかけて並ぶトゲ(鱗)が特徴的で、多くの愛好家の目を惹きつけています。

かつては長年にわたって絶滅したと考えられていましたが、1994年に再発見され、ヨーロッパやアメリカ合衆国に持ち込まれました。その後、テラリウム内でも驚くほど繁殖に成功し、今では爬虫類飼育者にとって大変人気のある種となっています。魅力的な体色や扱いやすいサイズ、穏やかな性格、さらに飼育管理の容易さから、ペットとしての地位を確立しているのです。

爬虫類専門家のフィリップ・デ・ヴォスジョリ氏もこう語っています。

「ニューカレドニアのクレステッドゲッコーを飼育下で定着させたことは、爬虫類飼育家たちの偉大な功績のひとつです。20年前までは、博物館に保存されている標本の写真でしかその姿を知ることができなかったのですから。」

歴史

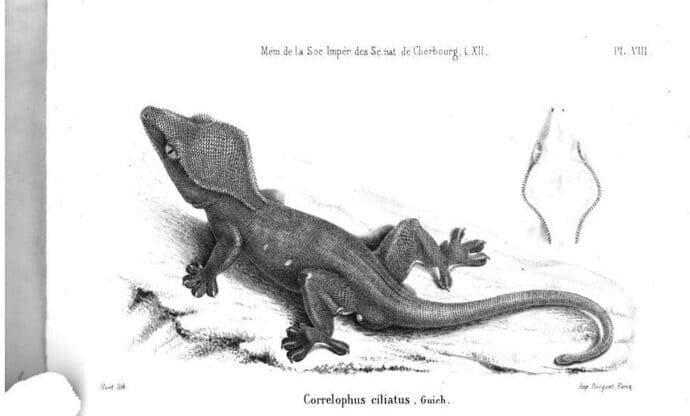

クレステッドゲッコー(Crested Gecko)は、1866年にGuichenotによって最初にCorrelophus ciliatusとして記載されました。しかし1883年、BoulengerがこれをRhacodactylus属に分類。その後、2012年にBauerらがニューカレドニアに棲息する大型ヤモリの分類を見直した際、クレステッドゲッコーは改めてCorrelophus ciliatusとして正式に位置づけられました。

実際、1993年までに確認されていたCorrelophus ciliatusの標本は、ニューカレドニア最大の島グランドテール(Grand Terre)のとある地域で採取された16体のみ。100年以上も採集事例や目撃情報がなかったことから、絶滅したと考えられてきたのです。(Bauer & Sadlier 1993)

ところが1994年、熱帯低気圧の後に、ニュ―カレドニア南部の小島イル・デ・パン(Isle of Pines)でCorrelophus ciliatusが目撃されたとの報告がありました。その情報を受けて、有名なドイツ人爬虫類学者ウィルヘルム・ヘンケル氏らが調査に赴き、ついにクレステッドゲッコーを再発見するに至ったのです。

彼らは数体のクレステッドゲッコーをヨーロッパに持ち帰り、飼育下での行動や習性を研究しました。さらに数カ月後、アメリカの爬虫類研究者フィリップ・デ・ヴォスジョリ氏やフランク・ファスト氏も同島を訪れ、アメリカへ標本を持ち帰って繁殖プログラムを開始しました。

こうして、わずかな個体数から始まった飼育が目覚ましい成功を収め、現在ではクレステッドゲッコーはテラリウムで最も頻繁に飼育される人気の高いヤモリの一種へと定着しています。

特徴

クレステッドゲッコーは、ヤモリ亜目のイシヤモリ科に属するヤモリの一種です。

三角形かつ扁平な頭部という、独特のフォルムが特徴的で、瞼(まぶた)のような“まつ毛”状の突起は、葉の間を動き回る生活習性に合わせて感覚器や目を保護する機能を担っていると考えられています。先端の尖った鼻先は、落ち葉の下に潜り込んだり、葉と葉の隙間を探ったりするときにも役立つ可能性があるでしょう。

最大の見所といえるのが、目の周りや頭部の両側、そして背側のラインにかけて続く細長い鱗(ウロコ)による“クレスト(トゲのような突起)”です。また、クレステッドゲッコーの奇妙な特徴として、多くのヤモリが失った尾を再生できるのに対し、彼らは失尾すると細い突起がわずかに残る程度で、二度と尾を再生しない点が挙げられます。

かつて博物館に保管されていた標本には尾がなかったため、この種は元々尾を持たないのではないかと考えられていました。野生で見つかるほとんどの成体も尾を持っていません。しかし飼育下で繁殖された初めての個体を見て、目立つ長い尾の存在が明らかになりました。

オス・メスともに鼻先から肛門までの長さは、約10~12cm、全長では19~21cmほどになり、体重は35~60gほどになります。

クレステッドゲッコーは、オスが生後10~15カ月、メスは約12カ月(体重35g程度)になると繁殖可能な体となります。オスは生後3~4カ月ほど経つと、尾の付け根部分に明確な膨らみが現れますが、メスは尾の付け根に大きな膨らみがなく、フラットな形状をしています。

分布

クレステッドゲッコーは、ニューカレドニアの固有種です。

本島(グランドテール:Grande Terre)のジュマック山(Mont Dzumac)、モンコギス(Mont Koghis)、モンウイン(Mont Ouin)やリヴィエール・ブルー(Rivière Bleue)付近など、限られたエリアごとに個体群が分断されて生息しています。さらに、南に位置するイル・デ・パン(Île des Pins)でも確認されていますが、その周辺の小さな島々では記録がありません。

野生では

クレステッドゲッコーは主に樹上生活に適応しており、木の葉や枝を自在に移動できる優れたジャンプ力とクライミング能力を持ちます。各指先にある趾下薄板(しかはくばん:薄い吸盤状の構造)や小さな爪のおかげで、滑らかな面にもしっかりと掴まることができ、枝やツタを器用にとらえることができるのです。さらに、把持力のある長い尾の先端にも同様の構造があり、バランスを保ったり、体を固定するのに役立ちます。

多くのヤモリと同様、クレステッドゲッコーは敵に襲われたり驚いたりすると、尾を切り離して逃げる防御行動をとります。実際、野生で発見される成体の多くは尾がない状態です。尾を再生できるヤモリもニューカレドニアにはいますが、クレステッドゲッコーは失尾すると、再成長はわずか数ミリほどの短い突起が生える程度にとどまります。捕食者やケンカ、ストレスといった様々な要因で失尾が起こるため、それが野生個体に“無尾”が多い要因の一つと考えられています。

野生下の大きな捕食者としては、同じニューカレドニアに生息する大型ヤモリのツギオミカドヤモリ(Rhacodactylus lechianus)や野生化したネコ、そしてネズミ類が挙げられます。さらに、現在は南アメリカ原産の小型のヒアリ(通称:フォルミ・エレクトリーク)が新たな脅威となっています。

昼間のクレステッドゲッコーは、密集した葉の奥、特にシダ植物(着生植物のアスプレニウムなど)に身を潜め、重なり合った葉に指先を広げてしっかりとしがみつくように休んでいます。夜になると活動を始め、低木や小型の木、それに絡まるツタを跳び回りながら、昆虫やベリー、花の蜜を探して食事をとります。

彼らはほぼ森林の地表から約4メートル程度までの低い位置の枝で生活しており、太い幹よりも小枝やツタ類、高い場所にある小枝などを好みます。これは、より大型のツギオミカドヤモリやマモノミカドヤモリ(Miniarogekko chahoua)など、同じ環境に棲む優位種に太い幹や頑丈な枝の縄張りを取られ、相対的にクレステッドゲッコーが下層に押しやられていると考えられます。

メスは通常、2個の卵を樹洞や木の隙間に産み付けますが、落ち葉や腐りかけた枝の間など地表に近い場所が産卵場所として選ばれることもあります。

クレステッドゲッコーが棲息する地域の地上2メートルの高さで記録された気温は、日中で22~29℃、夜間で16~22℃と季節によって変動があります。ニューカレドニアでは2月が最も暑く、8月が最も寒い時期とされ、8月から12月の時期が乾季にあたります。

テラリウムでは

クレステッドゲッコーは基本的に樹上生活を好むヤモリで、餌を食べる・産卵する・あるいは特定の条件下で隠れ場所を探すなどの限られた状況でしか地上に降りることはありません。そのため、高さのあるテラリウムを用意し、観葉植物や登り木などを設置して、縦方向にも十分な活動スペースを確保することが重要です。背丈のあるケージで上下の階層を分けると、見た目の華やかさだけでなく、クレステッドゲッコーにとってもより刺激的で快適な環境を演出できます。

また、テラリウムの広さ次第では、オス1匹と複数のメスを一緒に飼育することも可能です。

一方で、オスのクレステッドゲッコーは特に縄張り意識が強く、メスがいる環境ではオス同士の衝突が起きやすいため、原則としてオス同士は同居させないようにしましょう。

飼育ケージ

Exo Terraがヨーロッパの爬虫類学者の知見を元に設計した「グラステラリウム」シリーズは、クレステッドゲッコーの飼育に適したケージを複数のサイズで提供しています。前開きのドアでメンテナンスや給餌がしやすく、天面のステンレス製メッシュによる二重換気システムで十分な通気を確保できるのが特長です。

■ グラステラリウム

小~中サイズ

成体:「4560」なら最大3匹、「6060」なら最大5匹まで飼育可能

幼体:よりコンパクトな「ナノ」や「3045」サイズで育てるのがおすすめ

最大で合計5匹(オス1匹+メス4匹)までを目安に

※相性が悪くケンカをしたり、怯えたりストレスがかかるようであれば、1匹ずつ飼育するのがおすすめです

■ 飼育キット

「ゲッコー飼育キット」は、クレステッドゲッコーの飼育に必要なアイテムがひとつにまとまっています。

■ スクリーンテラリウム

平均室温が22℃以上で、湿度が中程度~高めの環境の場合に適しています。

スクリーンテラリウムは樹上棲爬虫類の飼育に最適で、換気がよくカビや悪臭の発生リスクを抑えます。

底トレイに床材を敷くことができ、水分を吸収させ湿度を高めることができます。

スイング式の下扉が備わっており底トレイの出し入れや掃除が簡単で、正面扉の留め具がしっかりしているので、クレステッドゲッコーが逃げ出すのを防ぎます。

スクリーンテラリウムは成体専用として設計されているため、幼体はグラステラリウム「ナノ」や「3030」などで十分に育ててから移すのが望ましいです。

| RECOMMENDED TERRARIUMS | Animals | サイズ W × D × H |

|---|---|---|

| グラステラリウム3045 | オス1匹もしくはメス2匹まで | 31.5×31.5×47.5cm |

| グラステラリウム4560 | オス1匹もしくはメス3匹まで | 46.5×46.5×62.5cm |

照明

クレステッドゲッコーは夜行性で、一日のほとんどを動かずに過ごします。日中は葉の裏や隙間などに身を隠して休むため、他の多くの夜行性ヤモリと比べると、日光に対する耐性はやや高めです。

しかし、飼育ケージは暗めの部屋か窓からの間接光が入る場所に置き、窓辺や直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。ケージ内の温度が高温になり、ストレスを与えたり健康被害が発生するおそれがあります。

生きた植物を飼育しているテラリウムの日中の照明には、観賞や植物育成に最適な光を提供するナチュラルライトがおすすめです。ナチュラルライトは、コンパクトトップ、ライトドームなどに取り付けて使用してください。

温度が低すぎる場合は、サングローバスキングスポット ランプなどで温度を上げることをおすすめします。

周囲温度が平均して23℃のグラステラリウムで飼育する場合は、デイサイクルLEDが理想的です。明るい白色LEDは心地よい昼光色を作り出します。

スクリーンテラリウムを使用する場合は、昼間はサングローバスキングスポット ランプを、夜間はナイトグロームーンライトランプまたはヒートグロー赤外線照射スポットランプをライトドームなどに取り付け、組み合わせての使用が最適です。

保温

クレステッドゲッコーは、日中はテラリウムの中~上部にある植物の葉を好み、そこに身を隠して過ごすことが多い生き物です。快適とされる日中の温度帯は約 22~27℃で、夜間にはさらに3~5℃程度下がることが望ましいとされています。

テラリウムは、昼間はケージ上部からサングローバスキングスポットランプでバスキングし、夜間は必要に応じヒーティングトップやナイトグロームーンライトランプ、ヒートグロー赤外線照射スポットランプで温めてください。

室温・ケージサイズに応じてワット数を調整し、テラリウム内の温度をこまめに計測することが大切です。

温度管理には、デジタル温湿度計またはアナログ温度計を使用してください。

日中に低温になりやすい箇所や、床面で休む場所(モイストシェルター コーナーなどのシェルター)のケージ底面にレプタイルヒートを設置してください。

レプタイルヒートはケージ底面の3分の1以下をカバーする大きさを選び、クレステッドゲッコーが暖かいところと涼しいところを自由に行き来できるようにしましょう。

夏場など外気温がすでに適温に近い場合は、サングローバスキングスポットライトやヒートグロー赤外線照射スポットライトをオフにしてケージ内のオーバーヒートを防ぎます。30℃を超えるとストレスを受け始め、36℃を超えると命に関わる危険な状況になりますので注意が必要です。

適切な温度帯を保つことはクレステッドゲッコーの健康維持のために非常に重要です。季節や室内環境に合わせてランプや保温器具をうまく活用しながら、定期的に温度を測定・調整してあげましょう。

観察

クレステッドゲッコーの健康維持には、日中と夜間の温度帯をしっかりと調整する(詳しくは上記「保温」を参照)だけでなく、相対湿度70%前後を保つことが重要です。適切な温度・湿度の管理を怠ると、健康状態や行動パターンに悪影響を及ぼす可能性があります。

デジタル温湿度計またはアナログ温度計・湿度計を使うことで、テラリウム内の温度と湿度を計測できます。得られた数値をもとに、ヒーターや照明、霧吹きなどを活用して適切な温度帯や理想的な相対湿度を保つように調整すると、飼育する生体の健康管理にとって非常に役立ちます。

床材

クレステッドゲッコーは主に樹上棲ですが、餌を探したり、卵を産んだり、地上の隠れ場所を利用したりするために地表にも降りてきます。彼らの暮らす森林の地面は、石灰岩の上に散らばった落ち葉と、湿気を保持しやすい砂質の有機土壌で構成されています。このような環境は、定期的な降雨と比較的高めの湿度によって維持されています。

Exo Terraが提供するテラリウムハスクなどのトロピカル系の床材はどれもクレステッドゲッコーの飼育に適しています。

テラリウムソイルは、生きた植物をレイアウトに取り入れる場合に適した床材であり、湿度の保持にも役立ちます。

植物

クレステッドゲッコーは日中、植物の葉の上や葉と葉の間に身を隠しながらぐっすり休息をとります。人工植物は、彼らの住処、休憩場所、隠れ場所として活用でき、特に広い葉をもつハンギングタイプの植物がおすすめです。

人工植物であっても葉が多いものは配置次第では自然感を演出でき、クレステッドゲッコーが安心して過ごせるレイアウトを作りやすいのがメリットです。葉の裏側や隙間には適度な暗がりができるので、日中も快適に過ごせる環境を用意してあげることができます。

クレステッドゲッコーのテラリウムには生きた植物を配置することもできます。

たとえば、シマオタニワタリ(Bird’s-nest ferns)、ベンジャミンゴム(Ficus benjamina)、葉が密集しているドラセナの仲間、トゲのないブロメリア、ポトスなどは、クレステッドゲッコーにとって快適な隠れ場所や休憩所を提供できるため、特におすすめです。

生きた植物をテラリウムに導入する際は、害虫が付いていないかをよく確認し、また農薬の残留などを洗い流すために葉をしっかりすすぐ必要があります。多くの飼育者は鉢のまま生きた植物を使い、それを床材に埋め、コルクバークなどのレイアウト資材を使って鉢を隠す方法をとっています。

クレステッドゲッコーは夜間に活発となり、木の枝や登りやすい構造物を移動しながら餌を探す習性があるため、ケージ内を登れるようなレイアウトにすることが大切です。

ジャングルヴァインは、自由に曲げたり形を整えたりできるので、住むスペースを広げるのに便利です。サイズの異なるヴァインを組み合わせてねじることで、立体的な棲息環境を作ることもできます。

レイアウトを組む際は、ツタや枝の一部を水平に配置するように工夫しましょう。クレステッドゲッコーが休んだり、止まり木として使ったりできるようにすることで、より快適なテラリウム環境を作ることができます。

隠れ家

クレステッドゲッコーは樹上棲のため、高い場所に設置できる隠れ家があると便利です。

クレステッドゲッコーは、十分な密度のある植物がない場合や、温度・湿度が快適でない場合など、環境によっては地表付近の隠れ家を利用することもあります。また、産卵の際には、シェルターの端や下に潜り込んで卵を埋めることが多いので、地表面近くにも安心して潜りこめるような場所を用意しておくとよいでしょう。

樹皮や大きな枯れ葉、落ち葉を設置すれば、ゲッコーが昼間の休息や産卵場所として利用できます。

複数のクレステッドゲッコーを同じテラリウムで飼育する際は、それぞれに専用の隠れ家を用意し、ストレスを軽減する工夫を行いましょう。

装飾

テラリウム内でレイアウトをすることは、クレステッドゲッコーの活動や探索行動を促進するうえで大切です。基本的には、植物・ツタ・隠れ家などの必須アイテムを配置しつつ、追加のデコレーションを取り入れることで見た目を向上させられます。ただし、過度に装飾品を詰め込みすぎないよう注意が必要です。自由に移動できるオープンスペースをきちんと確保することで、快適な飼育環境を保ちながら、鑑賞性も高められます。

Exo Terraのスカルなどのデコレーションアイテムを活用すると、個性的かつクレステッドゲッコーの興味をそそる環境をつくることができます。

栄養

野生下のクレステッドゲッコーは、主に熟した果物や花の蜜・花粉・花弁を食べつつ、同時に昆虫や小動物などの動物性タンパク質もしっかり摂取しています。

クレステッドゲッコーの成長と長期的な健康を考慮した栄養バランスが整っている、RepDeli フルーツ&バグペースト プロテインプラスなどの人工フードもおすすめです。

成体のクレステッドゲッコーには、クレステッドゲッコー⽤フードや⽣きた昆⾍などを週に3回、幼体の場合は毎⽇与えるのが理想的です。

クレステッドゲッコーにとって、定期的な昆虫給餌は活動性を高めるうえで効果的です。特にコオロギは優れたタンパク源となり、最適な餌の選択肢といえます。コオロギのサイズは、一般的に「クレステッドゲッコーの頭の幅」と同程度の長さを目安にすると良いでしょう。

また、クレステッドゲッコーはワーム類(ハニーワームやミールワームなど)も好んで食べることがありますが、これらは脂肪分が高い傾向にあるため、メインの餌として与えるのではなく、少量・おやつ程度にとどめるのがポイントです。

市販の昆虫はカルシウムやビタミン類が不足しがちなため、給餌前にマルチビタミンなどの爬虫類用ビタミン剤とカルシウム剤を1:1の割合でブレンドし、昆虫にまぶしてから与えるのがおすすめです。RepDeli コオロギブースターを給餌前に活餌に与えるのも効果的です。このようにサプリメントで栄養を補強することで、クレステッドゲッコーの健康状態をより良好に保つことができます。

コオロギやミールワームのみを給餌する場合は、週に3回、マルチビタミンとカルシウムをまぶしてから与えるようにしてください。これにより、不足しがちな栄養素を補いながら、クレステッドゲッコーが必要とする栄養バランスを保つことができます。

水分

常に水皿にきれいな水を入れておき、必要に応じて飲めるようにしてあげましょう。ウォーターディッシュは自然な外観で、お手入れが簡単な形状のため、水皿として最適です。

また、テラリウム内の湿度(60~80%程度)を保つために、1日1回程度、ミスターなどで軽く霧吹きを行います。ミネラル汚れの付着を避けるために、可能であれば蒸留水や浄水を使うと良いでしょう。こまめな霧吹きはクレステッドゲッコーの繁殖行動を刺激するだけでなく、観葉植物(ブロメリア、シダ、ランなど)の育成にも不可欠です。

メンテナンス

クレステッドゲッコーは、飼育しやすく、維持にかかる時間が非常に少ない爬虫類の1種です。1つのケージで一週間にかかるメンテナンス時間は、20分程度と考えられており、忙しい飼育者でも手軽に管理できる点が大きな魅力です。

食べ残しや死んだ昆虫は有害な細菌の繁殖を防ぐために、早めにテラリウムから取り除くようにしましょう。

水皿には常に適量の水を入れておき、汚れたらすぐ、または定期的にしっかり洗浄・すすぎを行いましょう。また、テラリウム内は毎日霧吹きで湿らせることをおすすめします。ガラスにミネラルの汚れがつくのを防ぐため、できるだけ蒸留水や浄水を使用するようにしましょう。

床材を週に一度湿らせて適度な湿度を保つ前に、フンや食べ残しなどを取って部分的に掃除してください。湿った床材をかき混ぜることで、土壌中のバクテリアが残った廃棄物を分解しやすくなります。

鉢植えの場合でも、床材に直接植わっている場合でも、週に1回は植物に適量の水を与えましょう。

ケージ内側のガラス面やデコレーションは、週に1~2回、水やテラリウムシートクリーナーなどを使って、フンや汚れを拭き取りましょう。

ブリーディング

繁殖目的で飼育する場合は、1つのテラリウムにオス1匹とメス2匹の計3匹を同居させるのがおすすめです。彼らのストレスを軽減するためにも、定期的なメンテナンス時以外はなるべく干渉を控え、そっと見守るようにしましょう。

温度と湿度は常にチェックするようにしましょう。

活発に活動する暖かい季節の昼間の温度より、約5℃低い温度に1~2か月ほど落とすことで、クレステッドゲッコーの繁殖行動を促進する効果が期待できます。

産卵期の時期に活餌を与える際にはカルシウムとマルチビタミンを十分に補給できるようにしましょう。クレステッドゲッコーが産卵に必要な栄養を確保できるよう、粉末状のサプリメントを使うなどして、餌にまぶして与える方法がおすすめです。

産卵用のシェルターには湿った水苔などを敷き詰め、卵を取り出しやすいように設置しましょう。健康な卵は産み落とされた直後で2.1~2.25 g程度の重さがあり、長さ21~23 mm、幅11~12 mmほどの大きさが目安とされています。

回収した卵は回転させずに、湿度を保ったモス、バーミキュライト、またはパーライトなどの培地に乗せ、約25°Cのインキュベーターで管理しましょう。培地は常に湿度を保つように注意し、通常は約70日ほどで孵化します。

卵を低温で孵化させる場合、孵化までに最大で100日ほどかかることがあります。一方、高温で孵化させる場合には約60日で孵化することがあります。ただし、卵を29°C以上の温度にさらさないよう十分注意してください。

ハンドリング

クレステッドゲッコーは必要のない限りハンドリングしないことをおすすめします。無用なストレスを与えないためにも、観察やメンテナンス時だけ最小限に触れるようにしましょう。

クレステッドゲッコーは観察を楽しむペットですが、多くの飼い主さんは少しずつ慣らすためにハンドリングを取り入れています。ただし、ベビーのクレステッドゲッコーは基本的にハンドリングしない方がよいとされています。体が小さいため、無理に手に乗せるとストレスを与えたり、逃げだして落下やケガをするリスクが高いためです。どうしてもハンドリングする必要がある場合は、手のひらで優しく包むようにして、衝撃やダメージを最小限に抑えるよう心がけましょう。

クレステッドゲッコーは体長(鼻先から総排泄口まで)が約9cm以上になってからハンドリングを始めると安心です。万一の落下でケガをしないよう、テーブルや膝の上といった、落ちても衝撃の少ない場所で行いましょう。

また、捕まえる際は優しく、ゆったりと手で包むようにして、絶対に強く握り締めないように注意します(強い力で掴まれると、捕食者と勘違いしてパニックを起こすことがあります)。

1回のハンドリングは10分以内など、短時間で切り上げ、生体に余計なストレスを与えないよう心がけましょう。

まとめ

クレステッドゲッコーは初心者に最適なペットで、飼育が簡単な爬虫類の1種です。植物を植えたテラリウムでの飼育は見た目も美しく、さらにクレステッドゲッコーは魅力的な色や模様のバリエーションがあるため、飼育者に人気のペットです。

知っていますか?

- Frog Butt

クレステッドゲッコーは、一度失った尻尾を再生することができません。失尾後の後ろ姿がカエルに似ているため、飼育者の間では「フロッグバット」と呼ばれます。 - 透き通ったまぶた

クレステッドゲッコーにはまぶたがなく、代わりに目を湿らせる透明な鱗があります。舌を使って、目の周りについた細かなゴミや水滴をきれいにします。 - 脱皮した皮での栄養補給

脱皮が終わった後の皮は栄養が豊富であると考えられており、クレステッドゲッコーは自分の脱皮した皮を食べることで栄養を再利用しています。

よくある質問

他の爬虫類と同様に、クレステッドゲッコーは定期的に脱皮を行います。脱皮の前には体色が白っぽく変化し、その後およそ24~48時間以内に脱皮が完了するのが一般的です。

クレステッドゲッコーは一度尾を失うと、他の多くのヤモリと違って尾が再生しません。いわゆる「フロッグバット」の状態がそのまま続くことになります。ただし、尾がない状態でも健康面や生活面には大きな問題は少なく、適切な飼育環境や栄養が整っていれば元気に暮らせますので、あまり心配しすぎなくても大丈夫です。

クレステッドゲッコーは尾を切り離すことがよくあり、野生下では成体の多くが尾なしの状態で見つかるほど珍しいことではありません。尾を失っても健康面への大きな影響はなく、見た目以外の点で普段の生活に支障をきたすことはほとんどありません。ただし、切り離した直後は体力を消耗している場合があるため、ストレスを最小限に抑え、栄養状態や体調をしっかりと管理してあげてください。

また、クレステッドゲッコーの尾は再生しませんが、尾なしの状態でも十分に健康で長生きすることが多いので安心してください。尾を失った個体でも適切な飼育環境・餌・ケアが整っていれば、普通に問題なく生活できます。

切り離された尾が激しく動くのは、捕食者の注意を尾に向けさせて、その間に本体が逃げられるようにするための防御行動です。捕食者は動く尾に気を取られるので、クレステッドゲッコー自身は「無傷」で逃げる可能性が高まります。