トビムシ(Springtails)

Collembola属(例:Folsomia candida)は、バイオアクティブテラリウムにおいて不可欠な役割を担う非常に小さな昆虫です。トビムシは、テラリウム内で活発で持続的な環境づくりに欠かせない貴重な存在です。

トビムシはその高い分解能力で広く知られています。これらの小さくて翅のない昆虫は、枯れた植物や菌類、バクテリアなどの有機物を食べ、有機物を分解することで、テラリウム内の廃棄物の蓄積を防いでいます。また、最も重要な役割の一つがカビのコントロールです。トビムシはカビと養分やスペースを巡って競争し、しばしばこの競争に打ち勝つことでカビの繁殖を抑えています。このようにして、トビムシ属は植物、爬虫類、両生類にとってより清潔で健康的な環境づくりに貢献しています。

- Folsomia candida:このトビムシは、テラリウム内の分解プロセスにおいて非常に重要な種です。Folsomia candidaは、菌類やバクテリアをはじめとする有機物の分解に非常に優れており、不要な微生物の生物的コントロール剤としても働きます。また、複雑な有機物をより単純な成分に分解することにより、土壌中に栄養を戻し、植物にとって重要な養分の供給源となっています。Folsomia candidaもまたカビの制御に貢献し、テラリウム全体の生態系バランスを維持する役割を果たしています。

- Pseudosinella alba:「プロスペクターズ・スプリングテール」とも呼ばれるこのトビムシ類も、バイオアクティブテラリウムの生態系において極めて重要なメンバーです。小さくて翼のないこの昆虫は、腐敗した有機物や菌類、バクテリアを食べ、有機廃棄物をより簡単な化合物に分解します。こうすることで廃棄物の蓄積を防ぎ、養分循環を助け、土壌を豊かに保ちます。また、食物を巡って他の望ましくない生物より優位に立つことから、不快な生物種の増加抑制にも役立っています。Pseudosinella albaの存在は、テラリウムの健康・バランス・持続可能性を大きく高めます。

- Coecobrya tenebricosa:「ピンク」や「ホワイトトロピカルトビムシ」と呼ばれることがある、小さくて敏捷な昆虫です。湿潤から半乾燥まで幅広い環境で生育でき、小型の爬虫類や両生類にとって、優れた餌となるほか、棲息環境のバランスを保ち、不要な生物種の繁殖を抑え、自然で自己再生型の生態系を形成するうえで、バイオアクティブテラリウムに不可欠な存在です。飼育の際には「換気ができるが直接風が当たらない」環境を維持することが重要です。これらの条件を守りつつ個体数を管理することで、Coecobrya tenebricosaはテラリウム内の清掃員として効果的に機能します。

トビムシ類は、バイオアクティブテラリウム内で自然に近い環境を作り、維持するうえで非常に重要な役割を果たします。彼らは自然のリサイクラーとして、廃棄物を利用可能な形に変換し、土壌の健康や他の生き物たちの健やかな生活に貢献します。さらに、テラリウムの中で生命がどれほど複雑に、そして密接に関わり合っているかを象徴する存在でもあります。

ワラジムシ(Isopods)

ワラジムシ類、特にパウダーオレンジワラジムシ(Porcellionides pruinosus)やドワーフホワイトワラジムシ(Trichorhina tomentosa)は、バイオアクティブテラリウムにおいて欠かせない、非常に魅力的な存在です。Exo Terraでは、ワラジムシたちが生き生きとしたバランスのとれた機能的な生態系を支えるうえで、重要な役割を果たしていることを認識しています。

- パウダーオレンジワラジムシ(Porcellionides pruinosus):鮮やかな色彩が特徴のこのワラジムシは、見た目の美しさだけでなく、優れた分解者としても活躍します。湿った環境でよく活発に活動し、枯れた植物片や排泄物、その他の有機物を食べて分解します。また、土の中を掘り進むことで床材に空気を送り込み、その質を高めて植物の健やかな成長を助けます。この種は栄養循環にも貢献しており、廃棄物を植物が吸収できる有用な栄養素へと変換します。

- ドワーフホワイトワラジムシ(Trichorhina tomentosa):より小型ながらも同様に重要な存在であり、パウダーオレンジワラジムシとほぼ同じ働きをします。落ち葉や廃棄物などの有機物を分解し、テラリウム内に有害な毒素が蓄積するのを防ぎます。また、土壌の適正な水分や構造の維持にも寄与し、植物や爬虫類・両生類が健やかに暮らせる環境作りに貢献しています。

- その他のワラジムシの種類:バイオアクティブテラリウムには、他にも様々な種類のワラジムシを利用できます。種によって独自の特長やメリットがあり、熱帯性の環境に適するものや、砂漠・森林環境に強い種類も存在します。どのワラジムシも有機物分解や養分循環に関与しますが、湿度・温度・食性に関する好みは種ごとに異なります。

ワラジムシがバイオアクティブテラリウムにもたらす主なメリット

- 分解作用:枯れた有機物を食べることで、複雑な有機物質を分解し、栄養素を再び土壌へと循環させます。

- 土壌の通気性向上:掘り進む行動により排水や通気が向上し、植物の根の生育環境が整います。

- カビや害虫の抑制:資源を巡る競争を通じて、カビや害虫の発生も抑制します。

- 養分循環:廃棄物を植物が利用できる形に変換し、健康な成長を支えます。

- 自然な景観:その魅力的な外見と自然な行動により、彼らはテラリウムの見た目の美しさを一層引き立てます。

バイオアクティブな飼育環境におけるワラジムシの導入は、自然の複雑さを再現するための大切な一歩です。彼らの存在は、爬虫類や両生類が本来の棲息地のように快適に暮らせる、本物志向で健全な環境づくりへの私たちのこだわりを体現しています。ワラジムシをテラリウムに取り入れることで、飼育者は生態系における様々な生きもの同士の見えないつながりや、それぞれが果たす小さくも重要な役割に気づき、生命の奥深い営みへの理解と感謝を深めることができます。

ミミズ(Earthworms)

ミミズはバイオアクティブテラリウムにおいて不可欠な存在であり、種類ごとにさまざまな役割を果たすことで、生態系のバランス維持と健全な発展に大きく貢献します。ここでは、バイオアクティブテラリウムで利用される主なミミズの種類と、その役割についてご紹介します。

- Lumbricus terrestris(ミミズ):庭の土壌などでよく見かける代表的なミミズで、バイオアクティブテラリウムにもよく利用されます。旺盛な食欲で枯れた有機物や落ち葉などを食べ、土壌を通気するために頻繁にトンネルを掘ります。これにより排水性や土壌の構造が向上し、複雑な有機物を植物が利用しやすい単純な物質へと分解します。

- Eisenia fetida(レッドワーム/シマミミズ):主に生ゴミ処理に使われることで有名なこのミミズは、バイオアクティブテラリウムでも優れた能力を発揮します。レッドワームは有機廃棄物の分解が非常に得意で、栄養価の高いフンを生成し、植物にとって重要な養分源となります。また、小型で適応力も高いので様々なテラリウム環境に適しています。

- Eisenia hortensis(ヨーロピアンナイトクローラー):レッドワームより大きな種類で、より大きな有機ゴミの分解にも役立ちます。床材全体の維持に貢献し、大きなトンネルを掘るため、水や空気がより深く浸透し、植物の根の成長を促進します。

- Amynthas属(アジアミミズ):一部のアジア産ミミズはバイオアクティブテラリウムで利用されており、繊維質の多い植物性有機物の分解が得意で、土壌の通気性の向上や養分循環にも貢献します。

ミミズがバイオアクティブテラリウムにもたらす主なメリット

- 土壌の通気性向上:ミミズのトンネル掘りによって土壌に空気が入りやすくなり、植物の根の発育や排水性が改善されます。

- 分解作用:枯葉や爬虫類・両生類の排泄物などを食べることで有機物を分解し、植物が吸収しやすい形にします。

- 養分循環の促進:ミミズの糞はミネラルや養分が豊富で、テラリウム内の土壌に効果的に養分を還元します。

- 自然な行動の促進:ミミズの存在は、爬虫類や両生類の餌探しや掘るといった自然な行動を刺激します。

- 自然な美観の演出:普段は見えにくいですが、時折見られるミミズの姿はテラリウムの本来の自然らしさを高めます。

ミミズをバイオアクティブ飼育環境に導入することは、野生に近いバランス良く安定した自己維持型エコシステムの実現につながります。あらゆる生物がそれぞれの役割を担いながら、健全な環境をつくり上げていく、その一歩として、ミミズは非常に頼もしい存在です。

甲虫類(Beetles)

ブルーデスフィーニングビートル(Asbolus verrucosus)やデルメスティッドビートル(Dermestes maculatus)をはじめとする甲虫類は、バイオアクティブテラリウム内で非常に重要な役割を果たしています。甲虫の種類ごとに固有の役目があり、Exo Terraでは、それぞれの甲虫がテラリウム内のバランスや多様性を維持するうえで欠かせない存在であると考えています。ここでは、代表的な甲虫類とその特徴について詳しくご紹介します。

- ブルーデスフィーニングビートル(Asbolus verrucosus):この魅力的な砂漠性の甲虫は、防御のために死んだふり(擬死)をする行動が名前の由来です。乾燥や砂漠のテラリウム環境で特に活躍し、枯れた植物や死んだ昆虫を食べて有機物を分解し、植物の栄養分へと変換します。特徴的な外見や行動は、飼育空間に視覚的なアクセントを加えます。

- デルメスティッドビートル(Dermestes maculatus):標本の骨格清掃によく利用されるこの甲虫は、旺盛な食欲で有機物を効率的に分解します。動物の死骸や皮膚などの硬い有機物も分解し、廃棄物や悪臭の蓄積を防ぎつつ、養分として生態系に還元します。

- ゴミムシダマシ類(各種):ゴミムシダマシ類(ミールワームの成虫など)は、乾燥系や熱帯系のレイアウトに役立ちます。枯れた植物や死んだ昆虫を食べることで、栄養のリサイクルを助けます。また、種類によっては爬虫類の餌にも適しており、テラリウム内で追加の食糧源となる場合もあります。

- コガタシデムシ属(Nicrophorus spp.):コガタシデムシは、小型脊椎動物の死骸を土中に埋め、これを幼虫の餌とすることで知られています。テラリウムに導入すると、死亡した動物を埋めて分解することにより、悪臭や害虫の発生を抑えるのに役立ちます。

- グリーンハウスヒメハナカメムシ(Dalotia coriaria):土壌中に棲息し、キノコバエやアザミウマを捕食します。また、Hypoapsis milesと併用することで根アブラムシから植物を守る効果も期待できます。 これらの甲虫は昆虫を食べるだけでなく、腐食食性も持ち、有機物を分解して植物の分解や栄養循環を助けます。 ただし、餌が不足すると、他の清掃員を襲う場合があり、テラリウム内のバランスを崩してしまう可能性もあるため注意が必要です。捕食者と分解者という二重の役割を持つことから、複雑ながらも適切に管理すれば有益な存在になり得ます。

甲虫類がバイオアクティブテラリウムにもたらす主なメリット

- 分解作用:甲虫類は枯れた植物や動物の死骸など、多様な有機物を分解・リサイクルし、養分循環を促進します。

- 害虫コントロール:一部の肉食性甲虫は害虫種を捕食し、個体数のバランス維持に寄与します。

- 視覚的・行動的充実:甲虫のユニークな外見や自然な行動は、テラリウムをより自然で魅力的な空間にします。

- 多様な環境適応力:さまざまな種類の甲虫が、熱帯や乾燥したテラリウム環境にも柔軟に適応します。 甲虫の存在は、自然界の複雑な相互作用を写し出し、これらの昆虫たちを理解し生かすことで、より野生の多様性やバランスに近いテラリウムを実現できます。甲虫類が加わることで、バイオアクティブテラリウムはさらに奥深く、魅力的な環境となります。

ヤスデ(Millipedes)

ヤスデは、生態系の循環に大きく貢献する興味深い無脊椎動物です。分解者として、枯葉や朽木、植物片などの有機物を分解し、それを土壌の養分へと変える⼤切な役割を担っています。以下は、バイオアクティブテラリウムで活躍するいくつかのヤスデをご紹介します。

- アフリカオオヤスデ(Archispirostreptus gigas):世界最大級のヤスデで、体長は約28cmにも達します。主に朽ち木や枯れた植物を食べ、大きな有機物も分解できるため、大型・熱帯仕様のテラリウムに最適です。

- バンブルビーヤスデ(Anadenobolus monilicornis):比較的⼩型で黒と黄色の帯模様が特徴。熱帯系テラリウムで人気が高く、枯葉や朽木、果実などを積極的に分解し、栄養を循環させます。その鮮やかな姿もテラリウムのアクセントになります。

- フロリダアイボリーヤスデ(Chicobolus spinigerus):亜熱帯気候に適応したヤスデで、柔らかい有機物を効率的に分解します。アイボリー色の体は緑の植物や黒っぽい生体とのコントラストが美しく演出されます。

- スカーレットヤスデ(Trigoniulus corallinus):鮮やかな赤色が目を引く熱帯性のヤスデです。枯れた植物を主食とし、土壌の栄養レベル維持に貢献します。

- ヨーロッパクロヤスデ(Tachypodoiulus niger):温帯テラリウムに適した種で、朽木や落葉、果実など幅広い有機物をしっかり分解します。

- ダンゴヤスデ(Glomeris marginata):他のヤスデと違い、防御時に体を丸めることができるユニークな種です。柔らかい有機物の分解が得意で、テラリウム環境に個性をもたらします。

ヤスデがバイオアクティブテラリウムにもたらす主なメリット

- 分解者としての貢献:ヤスデは積極的に枯れた有機物を分解し、それを植物が利用できる栄養分へと変換します。

- 土壌の通気性向上:ヤスデの掘り進む行動により土壌の排水や通気が向上し、植物の根の生育環境が整います。

- 観賞性の向上:特徴的でカラフルな種も多く、テラリウム内の見た目をより魅力的にします。

- 栄養循環:ヤスデのフンは豊富な栄養分を含み、土壌をさらに肥沃にします。 なお、ヤスデは基本的にテラリウムに有益ですが、個体数が増えすぎると生きた植物を食害する場合があるため、定期的な数の管理が大切です。

ヤスデは、バイオアクティブテラリウム内の持続可能でバランスの取れた生態系作りをサポートすると同時に、自然のリサイクルプロセスの奥深さを学ぶ上でも優れた存在です。環境に合ったヤスデを選び、適切に管理することで、健康で活力あふれるテラリウム運営を実現できます。

バクテリア(細菌)

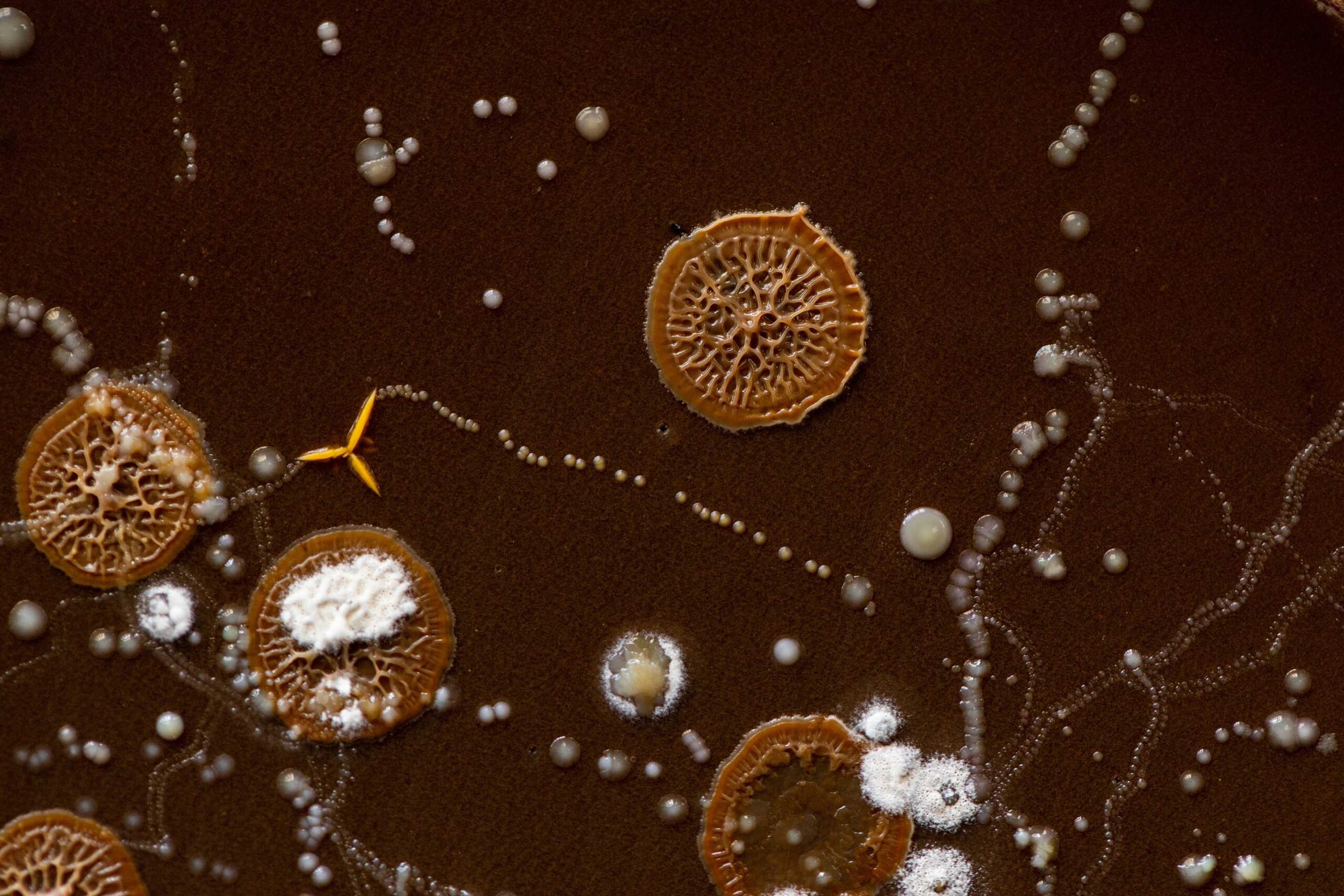

バイオアクティブテラリウムにおける清掃員は、昆虫やヤスデといった目に見える生き物だけで構成されているわけではありません。バクテリア(細菌)もまた、生態系の健康を維持するために極めて重要な役割を担っています。肉眼では見えませんが、彼らの働きはテラリウム内のバランス維持に不可欠です。 以下は、バイオアクティブテラリウムで活躍する細菌の主な例と、その働きです。

- ニトロソモナス属・ニトロバクター属(Nitrosomonas・Nitrobacter):これらは「硝化細菌」と呼ばれ、ニトロソモナス属がアンモニアを亜硝酸へと分解し、その亜硝酸をニトロバクター属が硝酸へと変換する役割を持ちます。窒素循環において重要な存在で、テラリウム内の排泄物などの廃棄物を、植物が利用しやすい形に変えてくれます。

- リゾビウム属(Rhizobium):リゾビウムはマメ科植物の根と共生し、大気中の窒素を取り込んで、植物が利用可能な状態に変える働きがあります。これにより土壌が豊かになり、テラリウム内の植物の成長をサポートします。

- 分解細菌:さまざまな分解細菌が枯葉や動物の死骸などの有機物を分解し、栄養素として土壌に還元します。菌類など他の微生物と協力し、分解プロセスの中心的な役割を担っています。

このように、細菌はバイオアクティブテラリウムの生態系バランス維持と健康のために、目立たぬながらも欠かせない存在です

その他の微生物

バイオアクティブテラリウムにおける清掃員は、昆虫やヤスデといった目に見える生物だけではなく、細菌や菌類、さらに多くの微生物も生態系の健康維持に重要な役割を果たしています。これらは肉眼では見えませんが、その貢献は非常に大きいです。以下は、こうした微生物の代表的な例と役割です。

- 菌根菌(Mycorrhizal Fungi):植物の根と共生し、とくにリンなどの栄養吸収を助けます。これにより、テラリウム内の植物の生長・健康・耐病性が向上します。

- 腐生菌(Saprophytic Fungi):枯葉や枯れ木などの死んだ有機物を分解します。複雑な有機物を、植物や他の生物が利用できる簡単な成分へと変換します。

- 酵母(Yeasts):単細胞の菌類で、糖や有機化合物の発酵・分解に関わります。廃棄物の分解や栄養循環にも寄与すると考えられています。

- 原生生物(Protozoa):単細胞生物で、バクテリアを捕食することでバクテリア数を調整します。同時に栄養循環を促し、植物が利用できる養分を放出します。

- 藻類(Algae):特にアクアテラリウム(水辺のテラリウム)で重要です。酸素を生成し、養分を吸収し、一部の微小動物の餌にもなります。また硝酸塩などの不要物質の制御にも関与します。

- 放線菌(Actinomycetes):細菌と菌類の中間のような存在で、セルロースやリグニンなど分解しにくい有機物の分解に優れています。

これらの微生物の役割を理解して適切に管理することが、よりバランスの取れた理想的なテラリウム運営につながります。健康な微生物コミュニティを維持するには、環境設計や床材選び、こまめな管理が重要です。見えない存在ですが、“微生物の清掃員”はテラリウム環境の生命力と調和の基盤となっています。

まとめ

バイオアクティブテラリウムにおける生物・微生物の連携は、複雑で繊細なバランスのもとに成り立った小さな生態系です。それぞれの要素が環境全体の健康や安定に貢献しています。

このミクロの世界では、トビムシやダンゴムシが有機物を分解・分解し、廃棄物の蓄積を防ぎます。ミミズは土壌を耕し、通気性や構造を良くし、甲虫は特に乾燥系テラリウムで清掃員の役目を果たします。ヤスデは分解者として有機物を分解し、必要な栄養素へ変換します。さらに、細菌や菌類などの微生物も、分解と栄養循環の要として不可欠な役割を担っています。

これらすべての生物たち、最も小さなバクテリアから、昆虫やミミズにいたるまでが、互いに関わり合い、共生関係のなかで活動します。その結果、成長・分解・変化・再生…というダイナミックで自己維持的な環境が作られていくのです。

要するに、バイオアクティブテラリウムの成功は、こうした生き物同士の“つながり”を理解し、それぞれを適切に育むことにかかっています。どんなに小さく目立たない存在も、この小宇宙のバランスと活力に大切な役割を果たしています。すべての生き物たちの協力があってこそ、植物やその他の爬虫類・両生類たちが健康にいきいきと暮らせる、豊かで美しい“生きた環境”が生まれるのです。